ここから本文です。

草花やシダも楽しみませんか?

|

園内では展示されている内外の樹木のほかに、775種の野生植物が記録され(2010年)、樹木園やサクラ保存林などで観察できます。樹木やサクラだけでなく、足元に咲く草花も、季節ごとに花や実などを楽しませてくれます。野生植物の中には花も咲かずに実もならないシダ植物もあります。シダは緑にまぎれて認識されにくい存在です。しかし、ワラビやゼンマイ、コゴミの若芽は山菜として、ウラジロは正月飾りに、ヒカゲノカズラは料理の添えに、カニクサやコシダは篭の素材として、シノブやイワヒバなど多くのシダが園芸や活け花に利用されています。シダは昔から私たちの生活に深く関わってきました。これらとも親しんでみませんか? |

|

シダ |

草本やシダの観察にあたっての準備

|

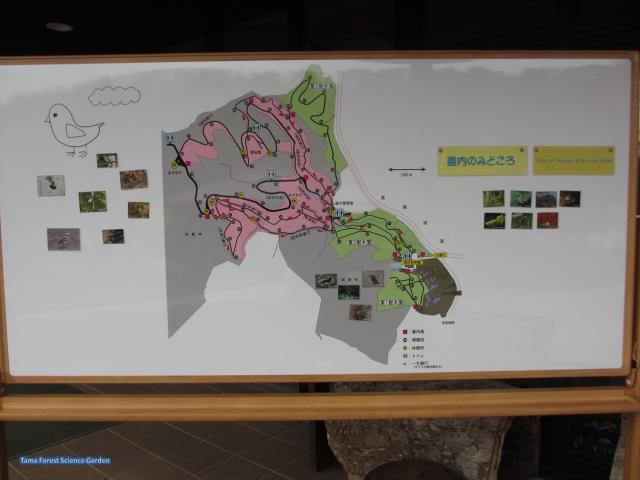

まずはご自宅で用意されるといいものです。細かいところを観察するために、ルーペがあると便利です。また、歩道から遠くで咲く花を見るためには、双眼鏡が役に立ちます。服装は、紫外線対策のため、長そでがいいでしょう。また、黒い服は、太陽熱で暑くなることと、ハチが寄ってくるので、避けた方が無難です。 (1)来園されましたら、まずは「森の科学館」にお立ち寄り下さい。すぐにでも野山を歩きたいところですが、情報を仕入れておくと、きっと役にたちます。 (2)入口には季節のトピックス解説があります。 (3)また、入口を入って右に行くと、ホワイトボードの地図に、最新の生き物情報があります。 (4)また、館内にはシダの解説版を設置した場所の地図も置いてあります。ご利用ください。 (5)森の科学館内で情報を集めたら、さっそく観察に出かけましょう。草本やシダの解説板は足元にあります。 |

|

森の科学館 |

季節のみどころ |

ホワイトボードの地図 |

シダの解説板 |

シダについて

| シダについてはなじみがうすい方も多いので、少し説明します。日本には約630種のシダが記録されていますが、多摩森林科学園内には現在その内の約80種が自生しています。歩道沿いの観察しやすい場所に自生している30種あまりのシダに解説板を設置してあります。シダはどれも似ていて区別が難しいといわれますが、中にはシダとは思えない姿をしたものもあります。似ているシダ同士でも、ポイントをつかんで観察すると区別が容易なものも多くあります。見分けるポイントのひとつが胞子嚢(ほうしのう)や包膜(ほうまく)のつき方や色、形です。多くのシダは初夏から夏に胞子をつけるので、この頃が観察時期としてはお勧めです。初めて目にする方はベニシダの葉裏の包膜の赤さに驚かされることでしょう。葉柄につく鱗片(りんぺん)の形や色もポイントです。 |

|

ヤマイヌワラビの鱗片 |

ベニシダの包膜 |

草本について

| サクラ保存林では、サクラの花が終わった後も、季節の野草が楽しめるよう、2013年から刈払いの回数や方法を変えるなどの工夫を始めました。そのため、ヤブが深くなったように感じられるかもしれません。その代わり、夏から秋の花は従来より多くなってきました。暖かく見守っていただければと思います。

なお、新しい解説板を見ていただくと、いくつかの科の名前が図鑑と違うことに気がつかれるかもしれません。植物の分類体系は研究の進展に伴い、時代とともに進化します。研究機関である多摩森林科学園では、新しい分類体系を積極的に用いていこうと考え、新しく作った解説板や展示には新しい体系を使っていきます。詳しくは森の科学館内の展示や、樹木園ガイド(館内で配布しています)をご覧ください。 草花の観察には第3樹木園もお勧めです。多くの草本やシダを、静かにゆっくり観察できます。園内はアップダウンが多く、サクラ保存林は日陰が少ないところもあります。無理のないよう、植物観察をお楽しみいただければと思います。 |

|

サクラ保存林 |

樹木園ガイド |

第3樹木園 |

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.