ここから本文です。

平成25年度トピックス

スギ第3世代精英樹選抜のための人工交配用の袋掛け

従来の精英樹よりも成長が優れたスギ第3世代精英樹の選抜に向けた苗木育成のため、第2世代精英樹候補木同士の人工交配に取り組んでいます。今回は、人工交配の際に花粉を噴霧するつぎ木苗への袋がけ作業を行いました。袋掛けの前に苗木に着花している全ての雄花を取り除きますが、この作業は自家受粉を防ぐことが目的です。また、これとは別に、雄花の付いた状態で袋を被せ雄花の開花を待って人工交配用の花粉を採取する苗木を準備してます。人工交配は来月下旬頃に行う予定です。

|

|

|

|

苗木への袋かけ作業の様子 |

花粉を採取するために袋を被せた苗木 |

マツ類のつぎ木

1月27日から28日にかけて林木遺伝資源ジーンバンク事業により収集した岩手県一関市の県指定天然記念物「薄衣の笠マツ」及び山形県村山市の「尾上のマツ」のつぎ木増殖を行いました。

その他、育種場構内へ保存するため収集していたアカマツ精英樹やクロマツ精英樹等のつぎ木増殖も行いました。

それぞれ20本ずつつぎ木し、温室内のビニールハウスで管理しています。

|

|

|

|

|

つぎ穂を作ります |

台木の頭部分を切り垂直に切れ目を入れます |

つぎ穂を台木に差し込みテープで巻いて固定 |

接ぎ木増殖したマツ苗木 |

県天然記念物等のアカマツを収集

1月27日から28日にかけ、林木遺伝資源のジーバンク事業として岩手県一関市の県指定天然記念物「薄衣の笠マツ」と山形県村山市の「尾上のマツ」(両樹種ともアカマツ)の収集を行いました。

東北地方は松くい虫被害の最前線地帯でありその被害が年々進行しつつある中、いまだ被害を受けていない天然記念物や巨樹・名木のマツ類を収集することにより貴重な林木遺伝資源の滅失を防ぐことを目的としています。

今回収集した穂木は、2月中につぎ木増殖する予定です。

|

|

|

|

|

「薄衣の笠マツ」の原木 |

「薄衣の笠マツ」の採穂風景 |

「尾上のマツ」の採穂風景 |

雪を入れたクーラーボックスで穂木を一時保存 |

配布用の穂木を採穂

- 1月8日、都道府県から採種穂園造成・改良用として配布要望のあったスギやマツ類の採穂を行いました。採穂作業は、樹木の成長活動を止めている時期に行います。

|

|

|

|

採穂風景 |

採穂したスギやマツ類の穂木 |

|

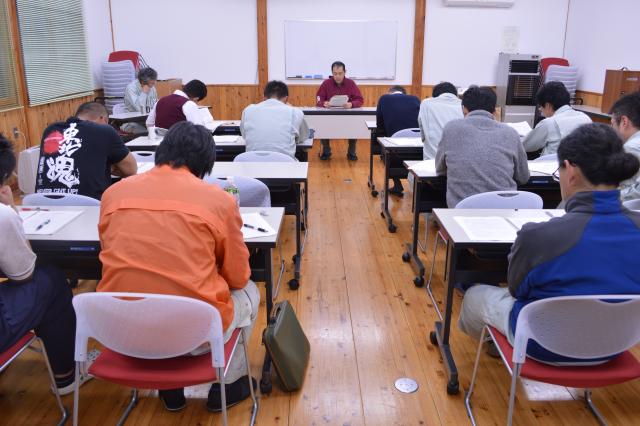

平成25年度林木育種推進東北地区技術部会を開催

- 12月12日~13日にかけて、平成25年度林木育種推進東北地区技術部会が東北育種場で開催されました。初日の会議では、東北育種場から申請予定の特定母樹に関する内容や優良品種評価委員会へ品種申請する第二世代精英樹について説明がありました。また、青森県からは自県産クロマツ精英樹と西日本産マツノザイセンチュウ抵抗性花粉の交配系統を県内西部海岸に植栽した際の生存率調査の経過報告、東北森林管理局からは仙台市荒浜に植栽された1年生及び2年生のマツコンテナ苗の生存率調査の経過報告について情報提供がありました。2日目は、育種場各課と基本区内機関毎の個別打合せが行われ、今後の事業研究の進め方や原種の配布調整等について打合せが行われました。

|

|

|

初日の会議の様子 |

2日目の個別打合せの様子 |

場内樹木の冬越し

- 東北育種場では、冬の積雪による育種苗木の幹・枝折れを防ぐため様々な工夫を施しています。苗畑では、植え付け状態から寝かせた状態にして幹折れを防止している他、ある程度の大きさに育った樹木については、縄で縛り枝折れを防止しています。場内を散策しこの光景を目にすると、冬の到来を感じます。

|

|

|

|

|

苗畑の仮植風景 |

マツの雪囲い |

スギミニチュア採種園の雪囲い |

ケヤキの雪囲い |

新潟県十日町市「中尾の大杉」が里帰り

- 11月9日、林木遺伝子銀行110番の申請を受け増殖していた「中尾の大杉」が里帰りしました。

中尾の大杉は新潟県十日町市松之山中尾集落にあり、樹齢約1000年を数え古くから地元住民の信仰対象でしたが、平成23年3月の長野県北部地震及び同年7月の豪雨の影響により、同年8月2日に倒木してしまいました。そこで、平成23年8月に十日町市からの申請を受け増殖に取りかかり、この度東北育種場から5本のつぎ木苗後継樹が里帰りを果たしました。

地元の方々は、無事里帰りを果たした後継樹を大切に育てていくことを誓っていました。

|

|

|

|

中尾の大杉後継樹の譲渡 |

中尾の大杉後継樹の植え付け |

植え付け後 |

スギ第二世代精英樹候補木の選抜

- 次年度以降の第二世代精英樹候補木の採穂に向け、10月28日から11月1日にかけて新潟県関川村及び三川村の検定林で候補木の選抜作業が行われました。

今回は3箇所の検定林で個体毎に樹高・胸高直径・通直性の調査及びファコップという機材でのヤング率調査を行い、計30本の候補木を選抜しました。

|

|

|

|

|

ファコップ調査の例 |

選抜した候補木 |

選抜した候補木 |

平成25年度中間業務報告会を開催

- 東北育種場では、年度の中間及び期末それぞれの時点における事業・研究の進捗状況を報告する会議を毎年開催しており、今年度も10月24日~25日にかけて中間業務報告会を開催しました。

会議では、上半期における各課題の進捗状況が報告され、今後の業務推進に向け活発な議論が行われました。

|

滝沢村立滝沢第二小学校に対する出前授業と見学

- 震災からの復興教育の一環として滝沢村立滝沢第二小学校から、5年生約100名に対し奇跡の一本松の後継樹育成に関する出前授業とつぎ木4兄弟見学の依頼を受け、10月24日に行いました。

授業では、増殖に至った経緯や作業当時の職員の心構えについて当時を振り返りながら説明するとともに陸前高田の方々の後継樹に対する想いや復興に向けた活動も紹介しました。その後来場した生徒達は、4兄弟を見学しました。

生徒たちは、後継樹の育成作業や陸前高田市の方々の活動を知り、復興の大切さを感じているようでした。

|

|

|

|

出前授業の様子 |

つぎ木苗見学の様子 |

つぎ木実演見学の様子 |

森林総合研究所東北支所・森林農地整備センター盛岡水源林整備事務所との合同一般公開

- 10月19日、東北支所会議室において一般公開が開催されました。当日は、マツノザイセンチュウ抵抗性育種事業や林木遺伝子銀行110番、クマやハチの生態に関するパネル展示や森林の保水力に関するデモンストレーションが出展されました。

我々が取り組んでいる事業や研究をパネルで説明したり実際に体験していただくことで、お越しいただいた約500人の方々も、より森林を身近に感じていただくことができたことと思います。

|

|

|

ブナの種子採取

東北育種場では、種子結実の豊凶差が顕著なブナの種子を長期的に保存するための研究に取り組んでおり、その技術開発に必要な種子を秋田県仙北市で採取しました。また、この種子は発芽試験のため、来年春に育種場の苗畑に播種される予定です。

|

|

|

|

地面に落ちている種子 |

今回採取した種子 |

種子の精選(水選)の様子 |

カラマツのピロディン調査

- 東北育種場では二酸化炭素の吸収・固定能力の高いカラマツ品種の開発に取り組んでおり、カラマツの密度を測定するため10月4日に調査を行いました。

調査は、カラマツの内樹皮を剥離した辺材部分にピロディンという機材で針を一定の強さで打ち込みます。針の陥入量と材の密度に関連性があることを利用して材を破壊せずに密度を測定することができ、針の陥入量が低いほど密度が高いことが予想されます。

品種開発に向け、今後も樹高や胸高直径の調査を行う予定です。

|

|

|

|

木材の密度を調査するピロディン |

木材を内樹皮まで剥離します |

ピロディン調査の様子 |

環境順化のため苗木を屋外へ移動

- 東北育種場では、4月から6月上旬にかけてさし木つぎ木増殖したスギ第二世代精英樹候補木や病害に強いスギ・ヒバ・ヒノキの優良苗木を、ミストハウスで育苗してきました。

これら約2,300本の苗木を、10月下旬頃に行う仮植や冬越しに向け外気温に慣れさせるため、9月24日にミストハウスから移動しました。

苗木が順調に育ち、東北の美しい森林づくりに役立てられることを期待します。

|

|

|

|

ミストハウスで育苗されたスギつぎ木苗 |

移動したさし木苗やつぎ木苗 |

|

滝沢村立一本木小学校に対する出前授業と見学

- 9月12日、滝沢村立一本木小学校からの依頼を受け復興教育の一環として奇跡の一本松等の増殖に関する授業を行いました。

授業では、増殖に至った経緯や作業内容、作業に対する心構え等について、当時を振り返りながら説明しました。生徒たちからは「無事に里帰りしてほしいので頑張って育ててください」、「復興のためとても大切な仕事なのでこれからも頑張ってください」といった意見や感想が出て、一本松の増殖を通した復興教育の重要性を感じました。また、翌日13日には、つぎ木4兄弟やつぎ木作業の見学にも訪れました。

|

|

|

第3回東北地区高速育種運営会議及び平成25年度林業研究及び技術開発推進東北ブロック会議育種分科会の開催

- 9月10日、森林総合研究所東北支所会議室において第3回東北地区高速育種運営会議及び平成25年度林業研究・技術開発推進東北ブロック会議育種分科会が開催されました。

高速育種運営会議では、間伐特別措置法の改正に伴う特定母樹について、今後、当会議で情報提供や議論を行っていくことが承認された他、今年度確定予定のスギ第二世代精英樹やスギ雪害抵抗性第二世代品種の紹介、東北育種基本区におけるこれからのスギ第二世代精英樹の原種配布体制やスケジュールについて説明がありました。

育種分科会では、東北育種場より24年度末時点における林木育種事業の進捗状況の報告がありました。また、関係各県から、カラマツの次世代化や採種園造成、種子の増産に向けた基本区間での連携強化やマツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ種子の供給体制の整備等の要望事項が出されました。

|

|

第9回松枯れ防除実践講座

- 9月5日、一般財団法人日本緑化センターの任意団体「松保護士会」が主催する第9回松枯れ防除実践講座が東北育種場において開催されました。約70名の方が参加され、松脂滲出調査、線虫防除に用いる薬剤の使用や伐倒燻蒸の方法、マツ材線虫病診断キットの使用方法等、様々な実習が行われました。東北育種場では、育種事業の概要説明や東北育種場で行われている接種検定方法のデモンストレーションを担当しました。

今回の講座が、これからの日本の松枯れ防除に役立つことを期待しています。

|

|

|

育種事業概要説明の様子 |

マツノザイセンチュウ接種検定説明の様子 |

|

|

|

燻蒸処理や樹幹注入剤の実習の様子 |

|

宮城県農林種苗農業協同組合が見学のため来場

- 9月4日、宮城県農林種苗農業協同組合の組合員12名が見学のため来場しました。育種場職員から次世代精英樹選抜事業やマツノザイセンチュウ抵抗性育種事業等の概要について説明があった後、育種場で育苗しているスギコンテナ苗の見学が行われました。概要説明では、組合員の方々から今後の林木育種事業の展望について期待している等の激励の言葉をいただいた他、コンテナ苗の見学では、用土の詰め方に関する研究に取り組んでほしい等、貴重なご意見をいただきました。

|

|

小中学生が職場訪問・見学のため来場

- 7月10日、盛岡市立下橋中学校の2年生5名が、環境保全に関する職場訪問のため来場しました。東北育種場における環境保全に対する取り組み等の説明に対し、生徒は熱心に耳を傾けていました。また、実習として、採穂やさし木増殖も行われました。

同日には、滝沢村立一本木小学校の6年生17名が震災復興教育の一環として、奇跡の一本松の後継樹「つぎ木4兄弟」の成育状況見学のため来場しました。生徒からは、今後も元気に育ってほしいので大切に育てて欲しい等といった激励の言葉をもらいました。

|

|

|

|

下橋中学校2年生の職場訪問(職員からの説明や採穂)の様子 |

一本木小学校6年生のつぎ木4兄弟見学の様子 |

|

マツノザイセンチュウ接種検定を実施

- 東北育種場ではマツノザイセンチュウに抵抗性を持つアカマツやクロマツを開発する「東北地方等マツノザイセンチュウ抵抗性育種事業」に取り組んでおり、6月21日、マツノザイセンチュウ接種検定を行いました。

この接種検定は、マツ苗木の当年に成長した部分をペンチで潰し、溶液と混ぜた体長1mm程度のセンチュウ1万頭をスポイトで注入し、センチュウに対する抵抗性を調査し抵抗性品種を開発することを目的としています。

当日は、約4,000本の苗木に接種を行いました。この中から枯れずに生き残ったマツは、センチュウに対する抵抗性を持つ品種として東北育種基本区内で普及されることとなります。

|

|

|

|

当年枝を潰す作業 |

マツノザイセンチュウを混ぜた溶液を注入している様子 |

接種後のマツ苗木 |

平成25年度 東北林業試験研究機関連絡協議会 林木育種専門部会開催

- 6月19~20日にかけて平成25年度東北林業試験研究機関連絡協議会林木育種専門部会が岩手県奥州市において開催されました。

19日の室内協議では、現在、需要が高まっているカラマツ種苗の安定供給に向けた技術開発及びガレキ等を用いた盛り土に適した造林方法の検討の2つが、研究開発推進ブロック会議に提案する研究課題となった他、スギ次世代精英樹の選抜に関するプレゼン、競争的資金の獲得状況及び応募状況の情報交換、各機関からは昨年度の育種種子状況、カラマツ種子生産に向けた国有林の旧採種園の活用、スギミニチュア採種園における園外花粉抑制効果の検証等について情報提供がありました。

20日は、岩手県の次代検定林において、前日にプレゼンされたスギ次世代精英樹の選抜に関する現地検討会を行いました。

|

|

|

|

室内協議の様子 |

スギ次世代精英樹選抜に関するプレゼンの様子 |

現地検討会でのファコップ調査体験の様子 |

宮城県林業技術総合センターが講習のため来場

- 宮城県が造成・管理しているスギミニチュア採種園について、近々剪定作業を行うことから、6月4日、宮城県林業技術センターの職員と現場作業員4名が剪定講習のため来場しました。

育種場職員の指導のもと、場内に造成されたスギミニチュア採種園の採種木約60本の剪定を行い、剪定技術の習得に努めていました。

|

|

|

スギ次世代精英樹候補木から採穂

- スギ次世代精英樹創出のため、東北育種場では候補木の選抜および候補木からの採穂に取り組んでいます。今年度は、8箇所の検定林内の候補木から採穂を行いました。

そのうちの一ヶ所、青森県脇野沢村の国有林管内では5月28日から30日かけて採穂が行われました。

今回採取した穂木は、発根性調査や初期成長試験のため、さし木・つぎ木増殖に用いられます。

|

|

|

|

|

採穂風景採穂風景 |

採取した穂木 |

|

岩手大学農学部生が増殖実習のため来場

- 5月23日、森林造成学実習の一環として、岩手大学農学部の学生24名が来場し林木の増殖実習を行いました。

学生の皆さんは、職員の説明を聞きながら、さし木・つぎ木に適したツツジやスギを採穂し、真剣な面持ちで増殖実習に取り組んでいました。

|

|

|

|

|

|

学生の皆さんが行ったさし木やつぎ木 |

|

「中島の松」が里帰り

- 5月8日、林木遺伝子銀行110番の申請を受けつぎ木増殖していた「中島の松」が里帰りしました。

「中島の松」は、新潟県新発田市(旧新発田藩)の国指定名勝「五十公野(いじみの)茶屋庭園に植栽されており、周辺地域でマツノザイセンチュウの被害が多発していたことから、予防のため薬剤の樹幹注入を施していましたが、その後遺症と思われる樹幹部の腐朽が見られ衰弱が進んでいました。そこで、平成20年3月につぎ木増殖を開始し、この度3本の後継樹が里帰りしました。3本の後継樹は、五十公野茶屋庭園のほか、新潟県立植物園と新発田農業高校にも1本ずつ引き渡されました。

|

|

|

|

|

新潟県立植物園での苗木引き渡し |

新発田農業高校に植栽された後継樹 |

五十公野茶園で植栽された後継樹 |

高田松原の松の実生苗木が里帰り

- 東北育種場では、住田町の方が震災前の高田松原から集めた松の種子を平成23年5月に預かり育苗し、平成24年5月に約半分の苗木300本を高田松原を守る会に引き渡しましたが、4月28日、残りの苗木についても守る会へ引き渡し、守る会の方々の手により陸前高田市の苗畑に植えられました。

地元に戻った約600本の苗木が、陸前高田市の復興の一助になることを期待しています。

|

|

|

|

作業説明の様子 |

参加者による植え付け |

植え付け後の風景 |

スギ第3世代精英樹候補木創出のための人工交配

- スギ第3世代精英樹候補木を選抜するための集団林造成に必要な苗木を育成するため、既に選抜されている第2世代精英樹候補木から精選した花粉と第2世代精英樹候補木のつぎ木苗同士の人工交配を行いました。

|

|

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.