環境への取組(環境保全の実績)

更新日:2024年9月30日

ここから本文です。

環境への取組

トピックス

環境負荷低減のために出来ることは多種多様にありますが、地道な取組を継続して行うことはとても大切です。このトピックスでは、森林研究・整備機構の中で2023年度に行った取組を紹介します。

電気・ガスなどへの省エネルギー対策

2023年度は2022年度と同様に原油価格の高騰による電気料金の大幅な増加が見込まれました。その対策の検討を行い、冷暖房設備の稼働時間の短縮、空調用排風機の間欠運転、エネルギーセンター熱源設備の部分停止、年式の古い機器等の省エネルギー型機器への更新、各階設置の冷蔵庫使用台数の削減、昼休み中の執務室の全面消灯(写真1)、イントラネットを利用した毎日の電気使用量(料)の見える化(図1)などを実施し、省エネルギー対策の徹底を行い、その効果として電気使用量を大幅に削減することができました。具体的には、機構全体で対前年度比約8.4%の電気使用量を削減しました。

また、電気使用量が突出している森林総合研究所(つくば)では、対前年度比11.9%の電気使用量を削減しました。2022年度の対前年度比は6.7%減でしたので、2023年度は大幅な削減率とすることができました。

|

| 写真1 昼休み中の全面消灯 |

|

|

図1 毎日の電気使用量をイントラネットを利用して見える化(森林総合研究所(つくば)の事例) 上図は2023(令和5)年8月9日の1時間毎使用電力量を前日比にて示すグラフです。契約電力は当月を含む過去1年間の各月の需要電力のうちで最も大きい値のことで、最大電力が少しでも上回れば基本料金が上がります。 |

環境保全の実績

環境負荷の全体像

森林研究・整備機構は、森林・林業・木材産業に係る研究開発や林木育種、水源林造成、森林保険が主な業務であり、調査・研究・技術開発によって森林・林業・木材産業に新たな価値を生み出し、社会の発展に貢献しています。

しかしながら、これらの業務を進める上でも、多くのエネルギーや資源を投入し、環境負荷の原因となる物質が排出されます。

このため、環境負荷の実態を正確に把握し、環境への負荷の軽減と良好な環境の創造への貢献に向け、たゆまない努力を続けていきます。

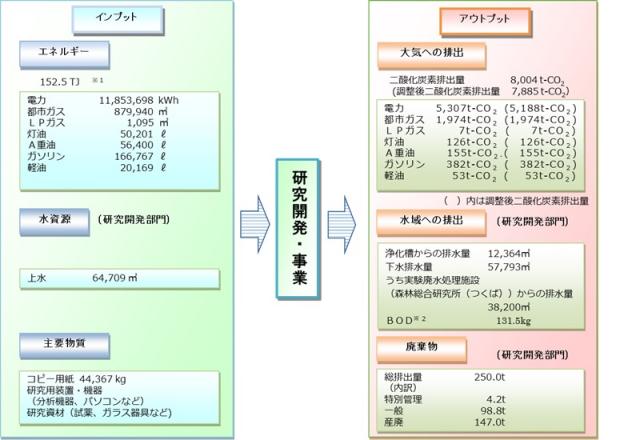

2023年度の物質収支(インプット、アウトプット)

|

|

※1:J(ジュール)はエネルギー量の単位で、1Jは0.239cal(カロリー)、1TJ(テラジュール)は1兆Jです。 |

地球温暖化の防止

森林研究・整備機構のエネルギーの7割を使用している森林総合研究所(つくば)は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく「事業者クラス分け評価制度」※において、省エネルギー優良事業者として、2015(平成27)年度より引き続きSクラスの評価を受けています。

※「事業者クラス分け評価制度」とは、資源エネルギー庁が毎年度、省エネルギー法の工場等に係る措置の定期報告を提出する全ての事業者をS・A・B・Cの4段階へクラス分けし、省エネルギーの取組が停滞しているBクラス以下の事業者に対して指導等の措置を行うものです。

省エネルギー対策

エネルギー使用量を削減し、地球温暖化防止に努めるため、森林総合研究所(つくば)に省エネ・省資源対策推進委員会を設置しています。

また、その他の事業所においても、それぞれに省エネルギーに関する具体的な対応策を検討し、各種の省エネルギー対策に取り組んでいます。これらの省エネルギー対策の実施結果と次年度の目標を環境委員会に報告し、活動状況の点検を実施するなど、更なる省エネルギー対策の検討を行っています。

今後も各種省エネルギー対策の実施や施設・設備の改修及び運用改善などを行うとともに、職員の省エネルギー意識の高揚に努めるなどにより、省エネルギー対策を推進していきます。

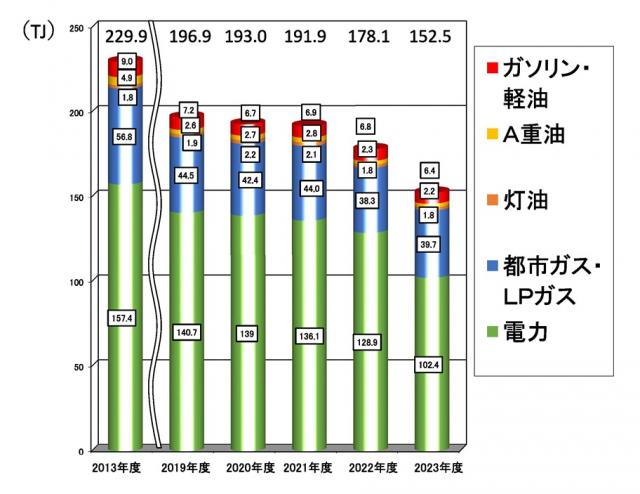

エネルギー使用量

2023年度におけるエネルギー使用量について、事業所ごとの使用割合としてまとめて示しました(図2)。項目別エネルギー使用量は、冷暖房・照明管理の徹底をはじめとした節電の励行などの省エネルギー対策の推進により、前年度と比較して電力は8.4%減、都市ガスは3.6%増、LPガスは23.2%増、灯油は1.7%増、A重油は3.4%減、ガソリンは6.0%減、軽油は12.8%増となり、機構全体の総エネルギー使用量は、前年度比14.4%(25.6テラジュール)の削減となり(表1,図3)、2013年度比では33.7%(77.4テラジュール)の削減となりました(図3)。

なお、都市ガスとLPガスと軽油の使用量が増加した理由は、新型コロナウイルス感染症が2類相当から5類に引き下げられた事に伴い、研究活動が活発化したことや、都市ガスを使用するガスエンジン発電機を稼働したことが考えられます。今後も引き続き、室内温度管理の徹底により冷房運転時間及び暖房運転時間を短縮するなど、日常的な省エネルギーの取組に努めるほか、空調機器等の改修による省エネルギー化を計画的に実施するなどにより、エネルギー使用量の削減に努めていきます。

図2 2023年度の事業所ごとのエネルギー使用量割合

| 項目 | 単位 | 2013年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2023年度/2022年度 | 増減 |

| 電力 | kWh | 16,028,132 | 14,146,349 | 13,940,415 | 13,661,788 | 12,934,715 | 11,853,698 | 91.64% | △8.4% |

| 都市ガス | m3 | 1,258,548 | 986,818 | 940,978 | 975,169 | 849,418 | 879,940 | 103.59% | 3.6% |

| LPガス | m3 | 1,345 | 960 | 1,099 | 911 | 889 | 1,095 | 123.17% | 23.2% |

| 灯油 | リットル | 48,672 | 52,105 | 59,158 | 58,432 | 49,355 | 50,201 | 101.71% | 1.7% |

| A重油 | リットル | 126,000 | 67,700 | 68,000 | 70,500 | 58,400 | 56,400 | 96.58% | △3.4% |

| ガソリン | リットル | 250,250 | 187,892 | 173,923 | 179,931 | 177,424 | 166,767 | 93.99% | △6% |

| 軽油 | リットル | 8,575 | 17,607 | 18,685 | 18,118 | 17,874 | 20,169 | 112.84% | 12.8% |

図3 総エネルギー使用量

2023年度に行った主な省エネルギー対策

- 夏季及び冬季の空調、照明、研究施設等の節電対策を継続

- イントラネットを利用した毎日の電気使用量(料)の見える化を継続

- 吸収式冷凍機の運転条件見直しによる節電を継続

- 高温水ボイラーの設定温度調整によるガス使用量の削減

- 送風機、ポンプの周波数変更による節電を継続

- 照明の照度変更による節電の継続

温室効果ガス排出量

2023年度の二酸化炭素排出量は、前年度との比較では実排出量が4.6%(384トン)削減し、調整後排出量※は6.0%(506トン)削減となりました。

2013年度比実排出量は30.5%(3,520トン)の削減、調整後排出量は29.7%(3,335トン)の削減となりました(図4)。

冷暖房・照明管理の徹底、省エネルギー機器・低公害車の導入並びに夏季及び冬季の節電対策等の環境負荷軽減対策に取り組み、更なる二酸化炭素排出量削減率の向上に努めていきます。

図4 エネルギー消費の二酸化炭素換算量の年度別推移

※「調整後排出量」は、電力に係るCO2排出量について、地球温暖化対策推進法(温対法)に基づき、京都議定書のクレジット等を実際の排出量から控除して算出した排出係数(調整後排出係数)を用いて算出しています。

省資源

水資源使用量・排水量

2023年度の研究開発部門における上水使用量及び下水排出量は、前年度比で上水が4.5%(2,810m3)の増加、下水が2.2%(1,263m3)の増加となりました(図5,6)。

2013年度比では上水使用量は、49.5%(63,474m3)の削減、下水が59.9%(86,273m3)の削減となりました(図5,6)。

図5 上水使用量の年度別推移(研究開発部門)

図6 下水排水量の年度別推移(研究開発部門)

コピー用紙使用量

2023年度のコピー用紙使用量(購入量)は、前年度比3.5%(1,495kg)の増加となり(図7)、2013年度比13.0%(6,638kg)の削減となりました(図7)。なお、使用量が増加した理由は、新型コロナウイルス感染症が2類相当から5類相当に引き下げられ、会議、イベント等が増えたことが考えられます。

図7 コピー用紙使用量の年度別推移

廃棄物

2023年度の研究開発部門における廃棄物の排出について、一般廃棄物・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の合計で、前年度比3.8%(9.1トン)の増加、2013年度比36.6%(67.0トン)の増加となりました(図8)。

研究開発部門から排出される廃棄物を削減するため、支障木の伐採や剪定の過程で発生する小径木、枝などを薪、ペレットに加工し、木質バイオマスエネルギーとして森林総合研究所(つくば)、関西支所、多摩森林科学園に設置した薪ストーブ、ペレットストーブで利用しています(写真2)。四国支所、関西育種場では、伐採した樹木の有効活用と廃棄コスト削減のため、薪燃料やガーデニング等、自家消費を用途とされる一般の方を対象に無償配布しています。

また、可燃ゴミを減らすため、古紙回収をはじめとしたゴミの分別・再資源化の徹底に努めています。

図8 廃棄物排出量の年度別推移(研究開発部門)

写真2 薪ストーブ(森林総合研究所関西支所)

グリーン購入

グリーン購入の取組

森林研究・整備機構は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(2000年制定)」(以下「グリーン購入法」という。)を推進するため、2001年度より「環境物品等の調達の推進を図るための方針(調達方針)」を毎年度定め、環境への負荷の少ない物品の調達を積極的に進めています。

グリーン購入の目標

森林研究・整備機構が調達する物品は、「特定調達物品※」を原則としています。「特定調達物品」以外の物品の場合も、エコマークの認定を受けているなど、環境に負荷の少ないものを調達するよう努めます。

OA機器・家電製品の調達では、より消費電力が小さく、かつ再生材料を多く使用しているものを調達するよう努めます。また、木材・木製品やバイオマス製品を率先して調達するよう努めます。

2023年度の実績

各特定調達品目に関する調達については、調達目標値を100%と設定しました。一部については機能・性能上の必要性により、基準を満たさない物品を調達せざるを得なかったものもありましたが、これらを除いては目標値を達成しました。(表2)

なお、特定調達率が100%に達していない品目については、グリーン購入法の趣旨を職員へ徹底し、引き続き環境物品等の調達に努めます。

| 分野 | 品目 | 総調達量 | 特定調達物品等 | 特定調達率 |

| 紙類 | コピー用紙 | 44,367kg | 44,361kg | 100% |

| トイレットペーパー | 2,183kg | 2,183kg | 100% | |

| 文具類 | シャープペンシル | 525本 | 519本 | 99% |

| ボールペン | 2,600本 | 2,555本 | 98% | |

| スタンプ台 | 62個 | 62個 | 100% | |

| 消しゴム | 390個 | 390個 | 100% | |

| ステープラー | 65個 | 59個 | 91% | |

| ファイル | 20,837冊 | 20,649冊 | 99% | |

| 事務用封筒 | 68,937枚 | 68,937枚 | 100% | |

| パンチラベル | 104個 | 101個 | 97% | |

| オフィス家具等 | いす(実験用を含む) | 334脚 | 318脚 | 95% |

| 机(実験用を含む) | 134台 | 130台 | 97% | |

| OA機器 | コピー機(リース) | 17台 | 17台 | 100% |

| シュレッダー | 4台 | 4台 | 100% | |

| 一次電池又は小形充電式電池 | 7,410個 | 7,258個 | 98% | |

| 照明 | LED照明器具 | 56台 | 53台 | 95% |

| 役務 | 印刷 | 56件 | 54件 | 96% |

| 会議運営 | 103件 | 103件 | 100% |

実験廃水(森林総合研究所(つくば))

実験室等で薬品を使用した場合に生じる排出水は、実験原廃水として2次洗浄水まではポリ容器に貯留し、3次洗浄水以降の排水が実験流し台から下水管に排出されます。ポリ容器に貯留した廃水は、処理業者に委託して処理を行っています。

3次洗浄水以降は下水として排出されますが、森林総合研究所(つくば)の場合は実験系の廃水の量や薬品の使用量が多いため、廃水処理施設を設けています。研究室から流された3次洗浄水以降の廃水は実験排水管を経由し、一旦、廃水処理施設の原水貯留槽に貯留され、水質分析を行います。水質汚濁防止法、下水道法、つくば市下水道条例に基づく排水基準値内であることを確認後、公共下水道に放流しています。

なお、分析の結果、基準値を超えた場合には、廃水処理施設を運転して処理を行い、再度水質分析を行った上で、基準値内であることを確認してから放流しています。

実験廃水の公共下水道までのフロー

化学物質の適正管理

化学物質によるリスクの低減

研究開発部門では、研究活動を推進する上で様々な実験を行っているため、多くの化学物質を使用しています。したがって、化学物質を適正に管理するとともに、労働安全衛生の確保、環境汚染の未然防止、環境負荷の低減を図ることは、私たちにとって重要な社会的責任です。

このため、化学物質等管理委員会や安全衛生委員会、危険物貯蔵所運営委員会等を設置し、関係法令の遵守や適正な取扱い・管理に向けた取組を推進しています。具体的には、化学物質管理システムを使用した化学物質の適正な使用数量等の管理を行い、化学物質の取り扱い時に守るべき事項等について、イントラネット※に各種情報や注意点を掲載するなど定期的な注意喚起を行っています。

また、職場点検・職場懇談会での安全確認や、イントラネットに開設している安全衛生関連ウェブサイトにて「化学物質の取扱い」について指導するとともに、リスクアセスメントを実施するなど化学物質の適正な管理・取扱いの徹底を図っています。

※企業などの組織内だけで構築された限定的な範囲で利用するネットワーク環境です。

化学物質の把握(PRTR法)

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(PRTR法)に基づき、毎年、特定化学物質の取扱量の把握を行っています(表3)。

PRTR制度の対象となる化学物質は、「第一種指定化学物質」として定義されています。具体的には、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する(暴露の可能性がある)と認められる物質として、計515物質が指定されています。そのうち、発がん性の懸念が高い物質など、特に重篤な障害をもたらす物質、あるいは強い生態毒性を持ち、難分解性・高蓄積性を持ち、動物の生育に支障を及ぼす可能性が特に高い23物質が「特定第1種指定化学物質」として指定されています。

2023年度に取扱いのあった化学物質は、研究開発部門で125物質(うち特定第一種指定化学物質:6物質)、取扱総量は1,969kg(うち特定第一種指定化学物質:106kg)でした。一定量を超えた場合には、事業所ごとの届出が必要となりますが、取扱量の多い森林総合研究所(つくば)でも第一種指定化学物質は総量571kg(1トン以上で届出が必要)、特定第一種指定化学物質は総量98kg(0.5トン以上で届出が必要)で、いずれも届出の対象とはなりませんでした。

| 物質名 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |

| ダゾメット | 622 | 376 | 508 | 535 | 453 |

| トルエン | 86 | 124 | 168 | 82 | 168 |

| キシレン | - | 118 | 140 | - | 160 |

| アセトニトリル | 121 | 111 | - | - | - |

| ノルマル-ヘキサン | 96 | 108 | 149 | - | 192 |

| マンゼブ | 71 | - | - | - | - |

| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) | - | - | 169 | - | - |

| トリフルラリン | - | - | - | 84 | - |

| ナフタレン | - | - | - | 109 | - |

| アルキル基 C=12-15 | - | - | - | 96 | 134 |

環境美化への取組

環境配慮基本方針における「日常生活における環境配慮」の一環として、最も身近な環境である職場の美化活動を通じて、全ての役職員の環境配慮に関する意識の向上を図ります。また、環境省が提唱する「環境月間」に合わせて、環境意識の向上や省エネ等更なる環境に配慮した取組を推進します。具体的には、構内道路・植え込み・建物周辺の清掃、研究室等で発生した不要物品などの整理等に取り組んでいます。

今後も、環境美化活動を推進し、環境配慮への意識向上に努めていきます。

|

|

| 構内の清掃(林木育種センター九州育種場) | 構外の清掃(森林総合研究所多摩森林科学園) |

木材利用の促進

森林は「伐って、使って、植えて、育てる」循環利用が可能な資源であり、木材の使用は二酸化炭素の貯蔵や排出抑制を通じて地球温暖化防止に貢献するとともに、木材を再利用することで資源のさらなる消費を抑制して環境負荷の低減にも役立つなど、地球環境に優しい資源として重要な役割を果たしています。森林研究・整備機構では、2015(平成27)年9月に「地球環境に優しい木材利用モデル事業所宣言」を行って以来、施設等の内装・外装、オフィス家具等だけではなく、薪・ペレットストーブの導入などあらゆる面で木材の活用を行ってまいりました。同宣言から8年目を迎えた2023(令和5)年の取組を紹介します。

森林総合研究所においては、新たな研究施設として「木の酒研究棟」(正式名称:木質バイオマス変換新技術研究棟)をCLT(直交集成板)等も活用して木造で整備しました(写真3、4)。また、四国支所研究本館においては、タモ集成材を使用した手すりを導入したほか(写真5)、多摩森林科学園においては、土留め用材として丸太(スギ間伐材)を使用しました(写真6)。森林整備センター九州整備局においては、事務所移転に伴い、国産スギ材を天板として使用した事務机を設置したほか、受付フロアの床板では国産ナラ材を、執務室廊下の腰壁では福岡県産スギ材を使用してオフィス環境を整えました(写真7、8、9)。

そのほか、森林保険センターにおいても、キャビネットの買いかえの際に、国産スギ天然木を用いたパネルユニット(キャビネットの木製枠)を導入するなど、木材の利用を推進しました(写真10)。

このように、来訪された皆様に木の良さを感じていただく環境づくりに取り組んでいます。

当機構では、これからも引き続き、モデル事業所として木材利用を積極的に進めるとともに、地球温暖化防止の観点からも社会に貢献できるよう努めてまいります。

|

|

| 写真3 木造で整備した木質バイオマス変換新技術研究棟(外観)(森林総合研究所) | 写真4 木造で整備した木質バイオマス変換新技術研究棟(屋内)(森林総合研究所) |

|

|

| 写真5 タモ集成材を使用した手すり(四国支所) |

写真6 スギ間伐材の丸太を活用した土留め(多摩森林科学園)

|

|

|

| 写真7 国産スギ材を天板として使用した事務机(九州整備局) | 写真8 国産ナラ材を使用した受付フロア床板(九州整備局) |

|

|

| 写真9 福岡県産スギ材を使用した執務室腰壁(九州整備局) | 写真10 国産スギ天然木を使用したパネルユニット(森林保険センター) |

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.