ここから本文です。

森林植生研究領域

森林植生研究領域では、森林群落やそれを構成する樹木個体群の動態(世代交代や成長の仕組みなど)を解明するとともに、木材生産機能の充実、生物多様性の保全、荒廃地における森林再生など、森林の多面的機能を維持するための森林管理技術の開発を行っています。

研究員

| 【森林植生研究領域】 |

<キーワード> |

|

櫃間 岳 |

樹形、耐陰、天然更新、生理生態、造林 |

|

大谷 達也 |

森林生態学、種子散布、熱帯林、シカ問題 |

| 【森林動態担当チーム】 | |

|

太田 敬之 |

ヒバ、スギ、高齢人工林、針葉樹林、天然更新、造林学 |

| 【植生研究担当チーム】 | |

|

松井 哲哉 |

気候変動、植生分布、森林生態系、生物多様性 |

| 【群落動態研究室】 |

|

|

柴田 銃江 |

種子豊凶、森林生態、繁殖生態、個体群動態 |

|

小黒 芳生 |

花食害、生態系サービス |

|

藤本 悠太郎 |

|

|

古川 拓哉 |

生態学、生物多様性、生態系サービス |

|

飯田 佳子 |

生物多様性、機能形質、森林動態 |

| 【植生管理研究室】 |

|

|

五十嵐 哲也 |

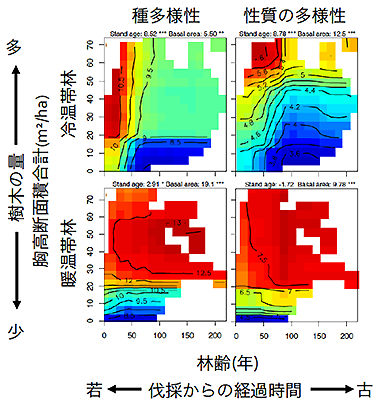

人工林多様性、広葉樹二次林多様性 |

|

星野 大介 |

ヒノキ、天然更新、海岸林 |

|

小山 明日香 |

植物生態学、生物多様性 |

|

平田 晶子 |

気候変動、広域評価、枯死木分解、生物多様性 |

|

エストケ ロナルド カネーロ |

土地変化科学(森林と土地利用・カバー変化)、緩和と適応、持続可能性、GISとリモートセンシング |

|

ヒノキの前生稚樹による天然更新 |

高齢人工林の調査研究 |

|

花粉飛散量の予測や抑制対策に関す研究 |

生態系サービスに関する研究 |

|

日本列島の森林生態系の形成過程の解明 |

|

研究内容

- 森林植物の分布要因と更新・成長プロセスの解明(基幹課題1イa)

- 天然林や人工林の動態と構造に関する研究(基幹課題1イa)

- 植物多様性に配慮した森林管理についての研究(基幹課題1イa、2アa)

- 長期循環し、かつ効率的な木材生産技術に関する研究(基幹課題2アa)

- 森林生態系における炭素収支の変動把握に関する研究(基幹課題1アa)

主なプロジェクト

- 炭素貯留を最大にする最適な森林の予測(R3〜R7、科研費)

- 効果的な花粉発生源対策の実施に向けた調査及び普及(R5〜、農水省)

- 気候変動適応へ向けた森林遺伝資源の利用と管理による熱帯林強靭性の創出(R4~R8、文科省/外務省)

- 豊凶の年代変化が樹木の繁殖成功に与える影響(R4〜R6、科研費)

- 日本全国の林地の林業採算性マトリクス評価技術の開発(R5~R9、農水省)

- 日本列島の森林生態系の形成過程の解明(R6〜R10、科研費)

- 森の価値変換を通じた、自立した豊かさの実現拠点(R6〜R15、文科省)

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.