研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2020年紹介分 > 樹木の結実は地域の中でむらがある

ここから本文です。

樹木の結実は地域の中でむらがある

2020年4月24日掲載

| 論文名 |

Horizontal and elevational patterns of masting across multiple species in a steep montane landscape from the perspective of forest mammal management(急峻な山地帯における多種の結実豊凶の水平・標高パターン:森林性哺乳類の管理の視点から) |

||

|---|---|---|---|

| 著者(所属) |

正木 隆(研究ディレクタ―)、阿部 真(森林植生研究領域)、直江 将司(東北支所)、小池 伸介(東京農工大学)、中島 亜美(多摩動物公園)、根本 唯(福島県環境創造センター)、山﨑 晃司(東京農業大学) |

||

| 掲載誌 |

Journal of Forest Research, March 2020 DOI:10.1080/13416979.2020.1744231(外部サイトへリンク) |

||

| 内容紹介 |

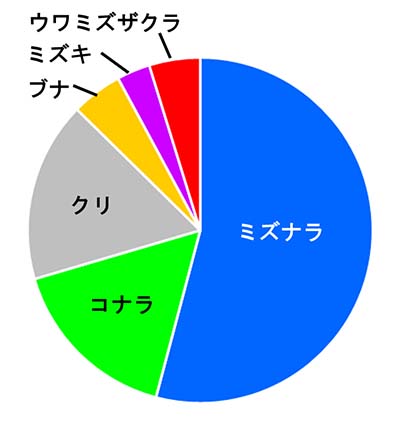

日本には多種多様な樹木が生育し、それが野生動物の多様性も支えています。結実した樹木は野生動物に食物を提供しますが、多様な樹種のそれぞれが、大型野生動物の広い行動圏の中でどのように結実数を変化させるのかはわかっていませんでした。そこで、北関東の足尾山地・日光連山(写真)の約30km四方の範囲(この地域のツキノワグマ集団の秋の行動面積に相当します)でドングリや液果をつける主な6樹種合計約400本の結実を10年間調査し、この問いに答えようと考えました。 調べた結果、調査地域内で餌を提供する樹種としてはミズナラが圧倒的に多く、次いでコナラ、クリでした(図1)。10年間でミズナラ、コナラ、ミズキの結実数が同調して変化していました(図2)。このことから、ミズナラの結実が多い年は2番目にメジャーなコナラの結実も多く、ミズナラが少ない年はコナラも少ないことがわかります。その他の樹種は特に結実が揃う傾向はありませんでした。また、どの樹種も調査地域全体で結実が揃う傾向がありましたが、ミズナラやコナラは特に水平距離で5~7km以内にある木同士がよく揃っていました。このことからミズナラなどが豊作の年でも、調査地域内で場所による結実のむらがあることがわかります。 以上の知見は、山の結実状況がツキノワグマなど野生動物の餌探索行動に及ぼす影響を理解することにつながり、森林の野生動物の保全管理に貢献します。

(本研究は2020年3月にJournal of Forest Researchに公表されました。)

写真:調査を行った足尾山地。日光連山は前方の山並みの向こう側。

|

| お問い合わせ先 |

|

【研究推進責任者】 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.