ここから本文です。

研究情報 No.61 (Aug. 2001)

巻頭言

地球温暖化予測を地域から眺める

連絡調整室長 藤田和幸

何かと話題の地球温暖化ですが、とくに温暖化防止条約締結国会議京都議定書をめぐる各国の意見対立、日本政府の国内外での対応のようすが日々大きく報道されております。そうした防止対策を決める資料となる温暖化予測とその影響評価を行う国際的枠組みが気候変動に関する国際パネル(IPCC(外部サイトへリンク))です。すでに3度報告書が出されましたが、最新予測(2001)では複数の温暖化のシナリオごとに組み込まれる要因、その影響の仕方の仮定が様々で、結果的に上昇予測数値にシナリオ間で大きな幅が生じています。また、温暖化だけが環境問題ではなく、たとえば二酸化炭素に代表される温室効果ガスとともに注目されているエアロゾル(浮遊微粒子)のように、太陽光をさえぎる「日傘効果」によって温暖化を抑える一方、酸性降下物の増加につながる物質の存在は、環境問題を複雑化し、あるべき将来の見通しは困難さを増しています。なお、関連して、当研究情報59号において、過去の温暖化など気候変動を解析する研究手法についての紹介(河室、2001)があります。

地球温暖化が進行すれば、自然生態系に対する影響が危惧され、貴重な種が絶滅しないかという不安とともに、動物等による被害が激化したり、被害区域が拡大したりしないかという不安が生じます。ここでは害虫の被害区域の拡大に話題を絞ります。現在の気温では温量不足で、問題になる害虫が生息できない土地が、将来気温が上昇して、温量的には生息可能な土地になると仮定します。しかし、たとえそうなっても、自力移動、人為的な持ちこみ、を問わず、害虫の個体が実際に移動してくる、さらに移動した個体をもとに、安定した繁殖が可能な大きさの集団に成長する、の2つの過程を経なければ生息地とならず、被害も出ないことになります。

報告書にみられる温暖化予測は全地球規模であり、日本国内での生物の絶滅とか生息区域拡大といった影響を評価するためには、できるだけ小さな空間単位での予測が欲しくなります。そこで、農学、林学の研究者を中心に、空間単位を小さくする工夫がされています。また、報告書では「何年後にどうなる」という予測が主体です。害虫の移動、定着に数年から十年程度要するとして、この期間の気温が年とともにダラダラと上昇していくのか、あるいは高温の年が数年続いた後しばらくは落ち着くといった変化になるのか、年ごとに大きく変動するのか、それによって定着の可否が影響を受ければ、温暖化していく過程の予測も求められましょう。

生物種の絶滅、侵入は生態学の分野では、フィールド・ワークから理論研究まで、様々なテクニックを駆使した先端的な研究が行われているテーマです。今後温暖化の予測そのものの質的な向上によって、温暖化という人々の関心の高い分野に先端的な研究勢力が投入されやすくなり、温暖化の影響評価に実りをもたらすとともに、温暖化研究をテコとした生態研究の進歩も期待できると思っております。

研究紹介

竹林の利用と放置

連絡調整室 中島章文 (森林資源管理研究グループ)

我が国の竹林を形成する3大種といえばモウソウチク、マダケ、ハチクです。マダケとハチクはもともと我が国に自生していたもののようですが、モウソウチクは今から200~300年前に中国から渡ってきた帰化植物だと言われています。最近の統計資料(平成11年、林野庁)によれば、全国のモウソウチクの栽培面積は約6万5千haで、タケの全栽培面積約10万haの65%を占めています。マダケ林は全体の約22%です。

ご存じのとおりタケの用途は広く、日用品から装飾用の工芸品、居住空間を演出する建築材料など多岐にわたって利用されてきました。茶道、華道など伝統文化を支える存在としても重要です。モウソウチクタケノコは季節感あふれる旬の生鮮食品として人気があります。

我が国はタケの生育に恵まれ、竹林の多くが里山に分布しています。これは、農家の人たちが農林業資材やタケノコ栽培に利用するために、地理的に便利なところにタケを栽培してきたからです。里山の竹林は、地域住民の生活と結びついて管理・利用されてきました。ところが近年、各地でモウソウチクを中心に竹林が周囲の雑木林や造林地、畑地に侵入し、拡大する現象が見られるようになってきました。京都府山城、田辺地域では1978年~1985年の7年間に、主として自然な分布拡大により竹林面積がそれぞれ25%、70%程度増加しています1)。このように放置されている竹林の面積は生産管理されている面積の2倍以上あるものと推定されています2)。その背景には、1960年以降の燃料革命による里山を取り巻く社会・経済環境の変化により、里山に人手が入らなくなってきたことと関係があるようです。

昨年、京都市近郊のタケノコ生産地である西京区大原野地区、相楽郡山城町地区の竹林所有者約500名にアンケート調査を行ったところ(回収率52%)、竹林を放置した理由(図1)については、「タケノコ・竹材の価格低迷」、「竹材の販売不振」、「タケノコ生産の重労働」、「生産者の高齢化、人手不足」という回答でした。また、回答者の所有竹林に占める放置された竹林の割合(以下「放置率」という)の高低から、放置主体型、タケノコ生産主体型、両者の中間型の3類型に分類し、それぞれの特徴を比較しました(表1)。放置率の低い所有者ほど家族労働を中心に定期的に竹林管理を行っています。一方、放置率の高い所有者ほど今後タケノコ生産を縮小・廃止しようと考えている割合が高く、これは放置竹林の増加を示唆しています。

近年、これらの放置された竹林をボランティアの力を借りて再生させたり、竹材、竹炭、タケノコを地域特産品として振興し竹林管理に連携させる取り組みが各地で行われ始めています。今後、タケを紙(和紙、高級紙)や繊維、土壌改良材等として利用する用途も広がっていくことでしょう。里山・都市近郊の身近な竹林が放置されていることから、それぞれの地域での利用可能な竹材積等を定量的に把握することが必要だと思われます。そして地域性を生かした竹材利用により竹林が放置される可能性を少しでも低くしていくことが大切です。里山・都市近郊の竹林の現状についてのデータや知見はまだまだ乏しく、今後、管理や利用の実態の解析に努めていくことが必要だと考えています。

(引用文献)

1)鳥居厚志・井鷺裕司(1997):京都府南部地域における竹林の分布拡大、日本生態学会誌47:31-41

2)内村税三(2001):タケ林の利用目的と管理、Bamboo Voice No.13: 2-3

| タケノコ生産主体型 | タケノコ生産・放置中間型 | 放置主体型 | |

| 放置率 | 0% | 50%未満 | 50%以上 |

| 該当人数 | 70人 | 12人 | 16人 |

| 家族中心の定期的竹林管理 | 85% | 70% | 27% |

| 委託・雇用による竹林管理 | 8% | 30% | 20% |

| 後継者がいる | 53% | 27% | 20% |

| 今後のタケノコ生産 | |||

| :現状維持 | 79% | 55% | 40% |

| :縮小・廃止 | 21% | 45% | 60% |

鳥は虫を食べて木を大きくする

チーム長 日野輝明 (野性鳥獣類管理担当)

春になると、森林内の木々には新しい葉が展開し始めます。それにあわせるように、木の葉を食べるガやハバチの幼虫(いわゆるイモムシ)が現れ始め、さらに、これらの虫を餌とする鳥たちも、繁殖のために単作りを開始します。このような「食う・食われる」の関係は、生き物が生きていく上での基本です。それでは逆に、鳥は虫を食べることで、樹木の成長にどのような効果をもたらしているでしょうか。これは、森林生態系の中での鳥の役割を理解するうえで欠かすことのできない情報です。

調べる方法は簡単です。鳥が利用できないように網掛けをした木(鳥除去区)と、そのような操作をしない木(対照区)との間で、イモムシの数や樹木の成長の度合いを比較すればよいのです(図1)。とはいっても、鳥の研究者にとって、虫や植物の調査までするのは面倒なものです。これまでイモムシの数は調べても、樹木の成長まで調べた例は少なく、まして数年間にわたって調べた例はありませんでした。しかし、ガやハバチの幼虫は、年によって個体数を大きく変化させます。餌の量が違えば、鳥による捕食の効果も変わるはずですから、1年やそこらのデータでは不十分です。

そこで、私は奈良県大台ヶ原の森林の優占樹種であるブナ(Fagus crenata)とオオイタヤメイゲツ(Acer shirasawanum)の低木に対して、鳥除去区と対照区を5本ずつ設置し、1996年から2000年の5年間にわたって、鳥-虫-木の三者関係の調査を行いました。1997年と1998年にブナでハバチの幼虫が大発生しましたが、樹冠で昆虫をとる鳥(おもにシジュウカラ属 Parus)の密度は、餌量の変化にかかわらずほぼ一定でした。この原因としては、巣場所となる樹洞が限られているからだと考えられます。

鳥による捕食の効果の有無は、ハバチが大発生したかどうかで異なる結果が得られました。通常の年には、対照区よりも鳥除去区で、イモムシ密度が高い、イモムシによる葉の被食量が大きい、翌年度の当年生枝と葉の長さが短いという関係が、両樹種で得られました(図1)。つまり、鳥がいないと多くのイモムシに葉を食べられて、光合成によるエネルギー吸収量が減少し、翌年度の枝葉の生長量が小さくなったのです。一方、ハバチの大発生年にはそのような効果はみられませんでした。これは鳥の個体数が変わらなかったため、イモムシの全体量に占める鳥による捕食量の割合が小さくなったためです。興味深いのは、ブナでのハバチの大発生にともなう捕食効果の消失が、オオイタヤメイゲツでも同じょうに生じたことです。つまり、ブナのハバチは、その個体数の変動によって鳥の捕食効果を変化させ、他の樹種につく虫の密度や枝葉の成長にも影響をおよぼしていたことになります。

しかしながら、ブナでのハバチの大発生頻度は10年に1回程度ですから、通常時の鳥による木の葉を食べる昆虫の捕食が、樹木の枝葉の成長ひいては森林全体の発達を促進する効果は十分に大きいと考えてもよいでしょう。森を育てるには、たくさんの鳥が住める森づくりが大切です。

連載

山城試験地の気象観測機器(3)

風速の測定

森林環境研究グループ 玉井幸治

風速を測定する機械は、測定原理から4つのグループに大別されます。第1グループはカップやプロペラなどの可動部の動く速さによって、風速を測定する回転式風速計です。可動部が動き始める時には摩擦抵抗が生じるため微弱な風速は測ることができないなどの欠点があります。第2グループは、風がセンサー部を押す力によって、風速を測定する風圧型風速計です。このグループは、風の吹く方向に常に向いていなければならないなどの欠点があり、今ではあまり使われなくなりました。第3グループは、風がセンサーから奪う熱量によって、風速を測定する熱線風速計です。センサー部を細い熱線にすることによって、数cm/sという微弱な風速を測ることが可能ですが、熱線に対して直角方向の風しか測定できないなどの欠点があるので、風洞などで使用します。第4グループは、空気中における超音波の伝播速度の変化などによって、風速を測定するグループです。

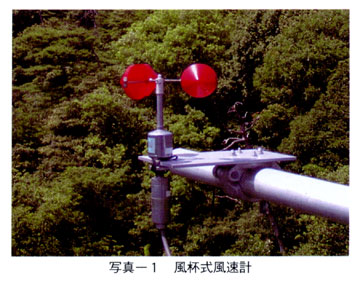

山城試験地で使われている風速計は、第1グループの風杯式風速計(写真-1)と第4グループの超音波風速計(写真-2)です。風杯式風速計は気象観測鉄塔に何ヶ所にも設置され、高さによる風速の変化を調べています。風速は一般に、高いところほど大きく、地表面に近づくにしたがって小さくなります。樹木などが抵抗として働いて、空気の動きにブレーキが掛かるためです。ブレーキの効きの大小によって葉から放出された水蒸気や酸素が大気中に移動する速度が変わると考えられており、風速の変化を用いて熱や水蒸気の移動量を推定することもできます。ブレーキの効き具合は、葉密度や枝ぶりなどによって異なると言われています。

超音波風速計は、山城試験地で最も重要な機械の1つです。なぜなら森林と大気間における二酸化炭素の移動量を計算するのに、直接関係しているからです。二酸化炭素の移動量は、二酸化炭素濃度と上下方向の風速を、1秒間に10回程度の頻度で測定して算出する「乱流変動法」と呼ばれる方法によって計算されています。

この方法を用いるためには、水平風速だけではなく、上下方向の風速を非常に早い頻度で測定できる風速計が必要です。実は、この超音波風速計は元々「乱流変動法」を行うために開発された機械なのです。

おしらせ

訂正とおわび

前号(60号)におきまして、1ぺージ目のFAX番号が間違っておりました。正しくは075-611-1207です。また、2ぺージ目の本所組織紹介で、総務部と研究管理官の間に監査室が入ります。訂正願います。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.