ここから本文です。

研究情報 No.63 (Feb. 2002)

巻頭言

森林の健全性とは? ―樹木の集団検診を考える―

生物被害研究グループ 黒田慶子

近年、地球レベルで環境保全をという声が高まり、私たちの研究分野でも「健全な森林の育成、維持管理」について考える機会が増えています。木材生産が活発であった時代には、ことさら健全性など意識せず、病害が大発生しないように、材質が低下しないように施業されてきたのですが、最近では様相がすっかり変化しました。人工林の間伐遅れなど森林管理の問題はさらに深刻になっており、現存する森林を「健全に保って」次世代に引き継ぐには、このあたりで森林との対時のしかたを変える必要がありそうです。

「健全な森林」といっても、いろいろなとらえ方があります。森林生態学的な見方では「さまざまな種類や樹齢の樹木が育ち、秋には木の実がたくさん生産され、動物や昆虫の種類も多い森林」、つまり「多様性が高く、適度に更新されて次世代が育つ林」と説明されることもあります。林分を一つの社会としてとらえ、「森林生態系の健全性」という場合は確かにそのような見方もできます。しかしこれでは人工林は不健全という評価になりかねません。「多様性が高ければ健全で良い林」という認識には、じつは科学的根拠はまだないのです。健全性を測る物差しかないため、とりあえず決めた基準ともいえます。森林病理学の観点からは、健全性の重要な条件として、「森林を構成する樹木の抵抗力(生理的活性)が高く、病虫害を受けにくいこと」をあげたいと思います。抵抗力とは瞬昧な表現ですが、ここでは気象変動、昆虫や微生物の攻撃に耐えうる生理状態を指すことにします。微生物がアタックした場合に起こる樹木の抵抗反応もこれに含まれます。今後は「健全性をどのように評価するのが妥当か」という基本的な事項を検討し、評価から施業指針につなげていく必要があります。

林木の病気、特に樹幹の病気の多くは感染から発症までの時間が長いため、枝枯れや病害が増えてしまった森林を回復させるのは困難です。健全性維持のためには、人間の成人病のように早期の診断が重要なのですが、血圧やコレステロール値のような「生理的変化」をとらえるような指標が樹木にはまだありません。枝枯れもなく外見は元気に見える樹木の健全性については、測定困難と考えられてきました。しかし被害事例を解析すると健全性の指標になりそうな項目が浮かび上がってきます。抗菌性物質の生産能力の高さ、樹幹の水分通導(樹液流動)の活発さなどもそうです。後者については、樹幹に手を当ててひんやりしていれば樹液が流れているから元気であると、経験的診断法として利用されています。このような経験的な知見を含めて、健康診断に利用できる指標を探しはじめたところです。個々の樹木の健康状態の測定から林分単位の集団検診へと発展させるならば、森林の健全性を評価するための重要な情報を得ることができます。

最近では人工林を当初の予定より長伐期にする傾向があります。それに伴い、集団枯損や材質劣化など林分の存続が危惧されるような現象が見られるようになりました。伐期を遅らせることが林分全体の健全性低下につながることに気づかなかったためでしょうか。木材生産のための集約的森林管理が難しい状況であっても、森林がいろいろな機能を果たせるように、将来を予測して早めに手当する必要があります。そのためには予防医学的観点からの森林管理が今後さらに重要になると考えられます。

研究紹介

里山林の栄養状態は、今どうなっているか?

金子真司 (森林環境研究グループ)

森林の栄養状態の目安となるのは窒素です。窒素は空気中に8割合まれていますが、樹木をはじめほとんどの生物はこの窒素を利用することができません。マメ科植物の根に共生する根粒菌のようなバクテリアの働きで窒素ガスがアンモニアに変えられて初めて高等植物が利用できるようになります。しかし森林土壌中のバクテリアによる窒素固定量はそれほど多くないために森林は一般に窒素不足であるといわれています。

里山林は今から40年ほど前までは薪炭用として頻繁に伐採されたり、堆肥をつくるために落ち葉が持ち出されたりしていました。このため森林生態系が保持する窒素量は少なく、かなり悪い栄養状態でした。ところが石油やガスが使用されるようになると、薪炭用の森林伐採はなくなりました。また化学肥料が普及したことで落ち葉の持ち出しもなくなりました。その結果、今日では森林の栄養状態はかなり回復してきていると思われます。

ところで、近年大気から雨によって負荷される窒素化合物(硝酸イオンやアンモニアイオンなど)の量は世界的に増加傾向にあります。その原因は、化石燃料の使用、特に自動車の増加で大気中の窒素酸化物の量が増加していることや、家畜頭数の増加や化学肥料の使用量の増加それにマメ科植物(窒素固定菌を共生)の栽培面積の増加など農業活動によるためです。里山林に負荷される窒素量も年々増加してきていると推測されます。森林が必要としている以上の窒素が負荷されている可能性もあります。この状態になると森林から流出する窒素が増加して下流水域の富栄養化を招く恐れがあります。また植物体中の窒素量が増加することで昆虫による食害が増加する可能性もあります。その他、窒素を好む植物が貧栄養に適応した植物にとって代り、植生の変化が起こることも心配されています。

以上のような現状を踏まえて、都市近郊にある里山林について窒素の流入量と流出量および内部循環量を明らかにすることを目的に、京都府相楽郡山城町にある山城森林水文試験地で研究を行っています。近くには山城町不動川砂防歴史公園があり、明治時代にデ・レーケによって築かれた石積えん堤が今も残っています。試験地流域は現在コナラなど落葉広葉樹林で覆われていますが、明治の初め頃ははげ山だったところです。花崗岩を母材とする砂質で土層の薄い土壌のために土壌中の養分量の小さな森林です。現在、試験地に降雨、林内用(樹冠通過雨)、樹幹流および土壌水の採取装置を設置して月に2回の頻度で試料を採取して化学成分を調べています。

今までのところ、降雨の水質に関しては京都市山科区の酸性雨モニタリング試験地(スギ林)とほぼ同じです。林内雨や樹幹流ではpHやカリウム濃度が山城森林水文試験地の方が高いことなどが明らかになっています。肝心の窒素ですが山科の樹幹流の方が高い傾向にありますが、まだ観測期間が短いのでさらに検討が必要です。渓流水中の硝酸濃度が93μmol・l-1と高い点は注目されます。今後、さらに水質の観測を継続するとともにリターフォール中の窒素濃度を調査して、森林生態系の窒素の収支やの内部循環量を明らかにしていく予定です。

写真 山城町不動川砂防歴史公園に立てられているデ・レーケの胸像

ナラ類樹木の集団枯死をもたらす「ナラ菌」の性質

高畑義啓 (生物被害研究グループ)

1980年代後半から、主に本州の日本海側で、ナラ類樹木の大量枯死が問題となっています。現在では、ナガキクイムシ科の昆虫、カシノナガキクイムシによって運ばれるRaffaelea属の糸状菌(いわゆる「カビ」)が枯死の直接の原因であることが明らかになりつつあります。

Raffaelea属というカビのグループは世界に広く分布しています。しかし、このナラ類の集団枯死の原因となっているカビは新しく見つかった種で、果たしてどのような性質を持っているのか、明らかになっていないことが多くあります。なお、正式な学名がまだ発表されていないので、ここではこのカビをこれまで通り仮に「ナラ菌」と呼びます。

もちろん生物の「性質」には非常に数多くのものが考えられます。しかし今回は、実験のためにナラ菌を培養する(育てる)上での便宜も考慮して、ナラ菌の成長に適した「エサ」(カビの場合には「培地」といいます)や、成長に適した温度がどのようなものなのかについて検討することにしました。

まず培地についてですが、植物に寄生するカビを育てるのに一般的に用いられる3種の培地、ジャガイモブドウ糖寒天培地、麦芽寒天培地、コーンミール寒天培地で、ナラ菌の成長にどの程度差があるのかを調べました。これらの培地は、それぞれの植物の抽出物(+補助的な栄養源)を寒天で固めたものです。成長の良し悪しは培養開始から2週間たった時点でのナラ菌の重量で判断しました。使ったナラ菌は1菌株です(同じ種類のカビで、採集場所など、由来の異なるものを区別するときには「菌株」という言葉を使います)。

その結果、最も成長の良かったのはジャガイモブドウ糖寒天培地で、乾燥重量にしてコーンミール寒天培地の7倍、麦芽寒天培地の2倍ほどのナラ菌が得られました(図-1)。

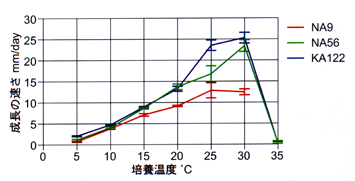

次に、温度については、培養するときの温度を5、10、15、20、25、30、35℃の7段階に設定してナラ菌を培養し、ナラ菌の成長にどの程度差があるのかを調べました。成長の良し悪しはナラ菌の菌糸が伸びていく速さで判断しました。また、ナラ菌は日本の様々な地域で見つかっているので、培養温度の影響に産地による違いがあるのか検討するため、9菌株のナラ菌を使いました。

その結果、培養温度が25、30℃のとき、ナラ菌の成長が最も良いことが分かりました(図-2; スペースの都合で、ここでは3種類の菌株の結果だけを載せています)。ただし、25℃、30℃での値の間には統計的に有意な差がない菌株もあったので、この2つの温度のどちらがより良いかについては判断できませんでした。結局、菌糸の伸びていく速さで判断した場合には、ナラ菌の成長に適した温度は25~30℃ほどであると考えられます。

成長に最適な温度の範囲はどの菌株でも同じてしたが、図-2に見られるように、同じ温度で培養しても成長の速さは菌株によってかなり異なっていました。NA9菌株のように、35℃で培養すると全く成長しなかった菌株もあります。こうしたことからすると、ナラ菌の性質には菌株によってかなり違うものがあるようです。ただ、その差が菌株の産地と対応しているかどうかは分かりませんでした。

今回は培地や温度に関係する性質について検討しました。今後は、ナラ菌の性質のうちでも、特に、ナラ類樹木が枯死していく過程と関連するような性質や、カシノナガキクイムシとナラ菌との関係に関連する性質について明らかにしていく必要があるでしょう。

図-1 各種寒天培地での培養2週間後のナラ菌の重量.バーは標準偏差.

図-2 ナラ菌3菌株の培養温度による菌糸の伸びる速さの違い.バーは標準偏差.

連載

山城試験地の気象観測機器 (5)

雨量・流出水量の測定

森林環境研究グループ 小南裕志

森林の熱収支(熱の出入り)や水収支(水の出入り)を推定する場合、エネルギーのバランスから微気象学的に求める手法は様々なものがありますが、特に水の出入りを考える場合において、直接流域に入る雨量と出ていく水量を測定するという手法は今でも水収支やそこから派生する熱収支を解析する上で非常に有効な手段となります。山城試験地のような小流域での水の出入りを測定する場合にはインプットの測定には雨量計が、アウトプットの測定には量水堰が多く用いられます。

雨量の測定には転倒マス式雨量計(写真-1)が多く用いられます。内部構造は一般に0.5mm分の雨に相当する水が貯まると鹿おどしのようなマスが倒れてその水がこぼれ落ち、その時に同時に信号がでる、という構造をしています。雨量の測定装置自体は比較的単純なものですが、場所の選定(上空の開き具合)や風による影響(補足率と呼ばれる)については注意をする必要があります。雪が多く降る場合にはこの補足率の問題は重要になります。また雪による降水が多い場合には溢水式転倒マスと呼ばれる雪を溶かす装置が付属したタイプのものが使われます。

流域の外へ出る水の量を測定する量水堰(写真-2)は水を溜める堰堤の、堰の部分がV字型になっているものです。測定自体はV字の谷の部分から水の高さがどこまであるか、その高さを測定します。流れている水の量が多ければ高さは高く、少なければ低くなります。測定された水位から水位流量曲線という関数を使って流量を求めます。これはV宇部分(ノッチと呼び、通常金属製)の角度と水位の関数ですが、微妙な狂いが生じるので時々水位と流量の関係を実測で補正する必要があります。流量の観測においては、まず大切なことは水の漏れない場所に堰堤を作るということです。堰堤のわきなどから少しずつでも水が漏れると全く測定ができません。また小流域全体でも流れ出る水が全て堰堤の部分に集まる必要があります。そのため、この方法は基岩の種類や流域の形状に大きく左右され、安定したデータを取るためには観測地点に関する十分な検討が必要になります。

写真-1 雨量計の外観

写真-2 量水堰

おしらせ

平成13年度関西支所研究推進業務報告会、研究項目「里山」推進会議開催される。

1月17~18日支所業務報告会が開催されました。独立行政法人化されると同時に、課題推進体制が組織体系から切り離されたことで、支所組織内の研究者、支援部門の業務を報告し、支所として今後の業務を検討する場として開催されました。18日午後は、今年度からの課題体系のなかで、関西支所が中心に行う研究項目「里山の公益的機能及び生産機能の自然的・社会的評価に基づく保全・管理手法の開発」の検討会が開催され、4つの実行課題について議論が行われました。

平成13年度関西支所研究評議会開催される。

2月22日、岩井吉彌京都大学大学院教授、大江義昭京都府林業試験場長、尾頭誠近畿・中国森林管理局計画部長の外部有識者3名をお招きして、支所研究評議会が開催されました。本会議は、支所の研究運営に関する全般的な意見聴取を行う場として、独立行政法人化にともない今年度から設置されたもので、支所側から独立行政法人森林総合研究所の概要、本年度の関西支所の業務、主要成果等を報告しました。外部有識者からいただいたアドバイスに基づいて、試験研究の効率的、効果的推進を図ります。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.