研究紹介 > トピックス > プレスリリース > プレスリリース 2021年 > 過去300年間の菅平高原の植生を追跡 ~国立公園化後に草原の減少は速まった~

ここから本文です。

![]()

2021年8月20日

国立大学法人筑波大学

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所

過去300年間の菅平高原の植生を追跡 ~国立公園化後に草原の減少は速まった~

草原は近年、世界的にも日本国内でも過去に類を見ないほど減少し、そこに暮らす多くの動植物の絶滅が危ぶまれています。草原とその生物多様性の保全対策を講じるには、草原がいつ・どこで・どれくらい速く減少しているか、どれくらい長く存在しているかを知ることが必要になります。

本研究では、長野県上田市の菅平高原が少なくとも1722年には草原に覆われていたこと、それが急速に失われつつあることを明らかにしました。さらに、菅平でも全国でも、国立公園への指定が草原の減少抑制につながっていないことが分かりました。

菅平高原には何千年も前から草原があったと推定されていますが、草原の面積・分布の変遷は不明でした。本研究では、1881年頃に異なる目的で作成された二つの地図を組み合わせることで、当時の草原面積を44.5㎢と推定しました。さらに古い時代の絵図と合わせ、少なくとも1722年以降1881年までを通じて、菅平高原のほとんどが草原で覆われていたことが分かりました。しかし、その草原の88%が2010年までに主に森林化によって失われていました。

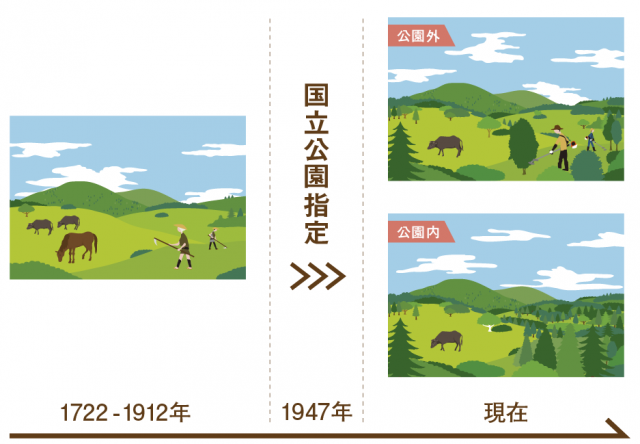

菅平高原は1949年に上信越高原国立公園に指定され、草原生態系は特に保全すべき自然環境とされました。ところが、草原の減少は国立公園指定後にむしろ速くなる傾向がありました。全国の事例の比較からも、国立公園の指定は草原の減少を必ずしも抑制していないことが分かりました。草原を維持するには、侵入した樹木の伐採などの手入れが必要です。しかし、国立公園には原生自然を「保護」するための規制があり、手入れが減った可能性があります。

今回の研究成果は、草原などの二次的自然を自然公園に指定する場合、人手を加えることに対する支援も同時に行わなければ二次的自然を保全できない、という問題を提起しています。

研究の背景

日本の草原は250万年前の氷河時代から、洪水・土砂移動・山火事などの自然撹乱のほか、古来より続く火入れ・放牧・草刈りなど人による手入れによって維持されてきました。しかし、過去100年間で草原は、世界的にも、日本国内でも急速に減少し、そこに暮らす草原性の動植物の絶滅が強く懸念されています。温帯の半自然草原(人が維持・管理してきた草原)は生物多様性が高い生態系として知られており、これまでの研究で、歴史の長い草原には多様性が高い独特の植物群集があることが分かっています。このため、草原とその生物多様性の保全対策を講じるには、草原がいつ・どこで・どれくらい早く減少しているか、どれくらい長く存在しているかを知ることが必要になります。

そこで、長野県上田市の菅平高原を対象地域とし、地形図・航空写真・歴史資料を用いて草原の変遷を追跡しました。草原下で生成される黒ボク土の年代推定により、菅平高原では約4000年前から草原が継続していると考えられており、現在はスキー場維持のための草刈りによって草原が保たれています。

研究内容と成果

本研究では、菅平高原の草原分布を過去にさかのぼって追跡しました。古い草原分布を詳しく明らかにする際に活用されるのが、国土地理院による旧版地形図です。その発行年(菅平周辺では1912年以降)より古い時代までたどることは難しいのですが、本研究では多くの古地図や航空写真などを組み合わせることで、植生概況としては1722年まで、詳しい草原面積としては1881年にまでさかのぼって草原を追跡することに成功しました。これらの歴史資料は、個々にその存在が知られてはいましたが、それらを組み合わせて分析することは今までなされていませんでした。

草原で調達する飼料・肥料・建材はかつて、生活に欠かせないものであり、草原の管轄をめぐって周辺住民の間で度々論争が起こっていました。1722年頃に作成された「高井郡小縣郡境論裁許絵図」には菅平高原周辺の論争の結果が植生とともに示されており、この頃の菅平高原には草原が広がっていたことが分かります。今回の研究では、新たに発見した絵葉書の写真(図1)など1722~1932年に作成され、現存している計7点の古地図・文献・写真を調べました。その結果、菅平高原には一貫して草原が広がっていたことが明らかになりました。

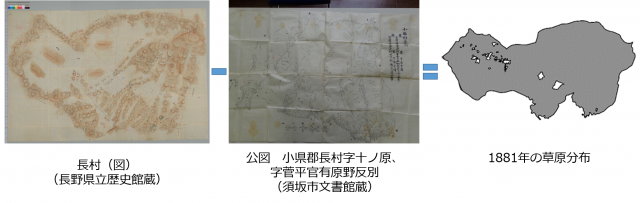

これらのうち1881~1883年頃に異なる目的によって作成された二枚の古地図注1、2)(「長村」(図)と「公図 小県郡長村字十ノ原字菅平官有原野反別」)は測量に基づくものでした。この二枚を組み合わせることで当時の草原面積を高精度で復元することに初めて成功しました(図2)。その結果、1881年頃には菅平高原全体の98%にわたる44.5㎢の広大な草原があったことが分かりました。

さらに、1912年~2010年の地形図・航空写真を地理情報システム(GIS)に取り込んで整理し、草原の面積・分布の変遷を追跡しました。その結果、草原面積は減少し続けており、1881年に草原だった場所の88%が主に森林化により、2010年までに失われていたことが分かりました。また、草原の利用が活発だった1940年頃までとそれ以降では草原減少の原因が異なると考えられました。1881年頃から1940年頃以前は開拓・植林等が原因で草原が減少したと考えられます。一方、1940年頃には、草原の草を用いた肥料生産や戦時中の人手不足による植林の停滞により、草原減少は比較的穏やかでした。1950年代以降は、化学肥料の普及や家畜数の減少により草原が経済価値を失い、草原が放棄されるようになったことが原因で減少したと考えられます。このような草原減少の原因の変遷は、全国的な傾向でもあります。

また、菅平高原は1949年に上信越高原国立公園に指定されましたが、1950~70年代の減少速度は1年当たり約1%と1940年代と比べて1割ほど速くなっていました。自然公園の設置では、特定の行為が規制されることはありますが、草原管理が支援されるわけではないため、草原の管理には遅滞が生じ得ます(図3)。全国の草原減少速度(小椋 2006)と各地域の草原減少速度との比較からも、自然公園の設置によって草原の減少が抑制されているという傾向は見られませんでした(図4)。一方、草原保全への支援策が取られている阿蘇くじゅう国立公園では、草原の減少が他地域よりも抑制されています(図4)。草原など人の手が加わることによって維持される二次的自然を自然公園に指定する場合は、人の手による管理を維持するための制度・支援が必要だと考えられます。

図1 今回新たに発見された、1918-1932年に撮影された菅平高原の写真。

樹木が少なく、草原景観が広がっていた。最も左の山が根子岳、その右に四阿山が映っている。

図2 地形図の存在しない1881年の草原分布を明らかにした手法

今回の手法のユニークな点は、複数の古地図を組み合わせたことです。左図には菅平周辺が樹林なのかそれ以外かが描かれています。樹林以外の面積から右図に示される耕地・宅地の面積を除くことで、従来よりも古い1881年頃という時点での草原面積の推定に成功しました。

図3 国立公園の指定は草原の保全の妨げになり得る

菅平高原は国立公園に指定された後にむしろ草原減少が速まる傾向がありました。また、国立公園外の地域と比べても草原の減少速度は抑えられていませんでした。国立公園による「保護」は、人による手入れが必要な草原の保全に有効とは言えませんでした。草原を手入れするための公的な支援策が必要だと考えられます。

図4 全国と各地域の草原減少速度の比較

全国の報告事例を比較すると、小さな草原ほど減少速度が速い傾向があります。国立公園に指定されている菅平は全国平均(灰色の線)と同等の速度で草原が減っています。小さな国立公園では、全国平均より速く草原が減っています。

今後の展開

菅平高原の草原履歴を明らかにしたことで、生物の変化を履歴に関連付けて研究できるようになりました。現在は、草原の歴史がチョウや甲虫にどのような影響を与えているのかについて、研究を進めています。

用語解説

注1)「長村」(図)

明治政府は1875年、「皇国地誌」編纂のための調査を全国に指示した。その成果である「郡村誌」が東京に保管されていたが、関東大震災によって大部分が焼失した。しかし、菅平高原周辺を含む「小県郡村誌長村」の控えが長野県に残されており、今回の研究につながった。この資料には1881年までの記述が含まれており、1875~1881年の作成と推定される。この資料と表記法が類似していることから同時期に作成された関連資料と考えられるのが「長村」(図)であり、樹林の面積が分かる(図2左)。(元に戻る)

注2)「公図 小県郡長村字十ノ原字菅平官有原野反別」

1883年に北信牧場(菅平牧場の前身)が開設された際に、官有地の借り受けのために描かれた。耕地・宅地などの面積が分かる(図2中央)。「長村」(図)とほぼ同時期に作成されたことから、これらの二枚の古地図を組み合わせて草原面積を推定することができた。(元に戻る)

研究資金

本研究は、日本学術振興会が助成する科研費(研究期間:平成29~令和1年度、番号17K07557)によって実施されました。

掲載論文

題名:1722-2010年にわたる菅平高原の草原面積変遷の定性・定量分析:国立公園内の草原減少の実態

著者名:井上 太貴・岡本 透・田中健太

掲載誌:保全生態学研究 2021年26巻2号(掲載予定)

掲載日:10月にオンライン先行公開予定。それに先駆けてリポジトリサーバーresearchmapに8月20日に原稿を公開(https://researchmap.jp/read0193085/published_papers)

| お問い合わせ先 |

研究担当者: 広報担当者: 森林総合研究所 企画部広報普及科広報係 |

関連資料

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.