研究紹介 > 刊行物 > 研究成果選集 > 平成14年度 研究成果選集 2002 > 土壌侵食危険度マップの作成と緑化の処方箋 ―三宅島火山災害地の森林復旧に挑む(I)―

更新日:2012年7月18日

ここから本文です。

土壌侵食危険度マップの作成と緑化の処方箋 ―三宅島火山災害地の森林復旧に挑む(I)―

| 水土保全研究領域 | 山地災害研究室 | 阿部 和時、黒川 潮 |

| 森林立地研究領域 | 土壌特性研究室 | 吉永秀一郎、岡本 透 |

| 九州支所 | 山地防災グループ | 小川 泰浩 |

| 韓国林業科学院 | 趙 炳薫 |

背景と目的

三宅島は2000年の火山活動による火山灰の噴出・堆積と火山ガスの影響で森林植生が壊滅的な被害を受けた。その結果、雨は容易に地表流となって火山灰堆積土壌を侵食し、泥流が頻発したため、住民の安全確保が困難になったこともあって全島避難に至った。侵食・泥流の発生を防ぐためには植生を回復させ、雨滴侵食を防止し植物の根系網により土壌を緊縛するとともに、浸透性を増して地表流の発生を抑制することが最も効果的な対策である。しかも、三宅島のように貴重な自然生態系が存在する地域では、本来の自然生態系を破壊しない方法で治山緑化を行うことが必要である。

本研究では、荒廃地域の森林破壊・土壌侵食の状況を把握するとともに、導入植物の生育基盤となる土壌状態に関する調査と郷土種を用いた簡易な緑化試験を行い、今後の治山緑化事業の方向性を示すことを目的とした。

成果

森林枯死によって高まった土壌侵食の危険性

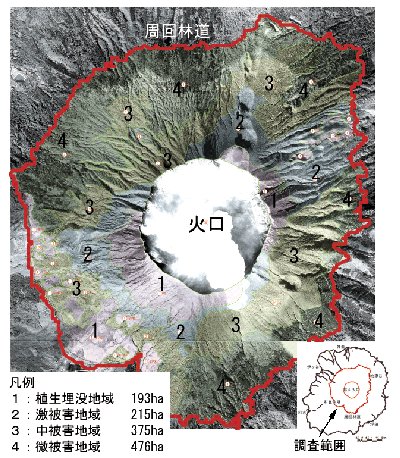

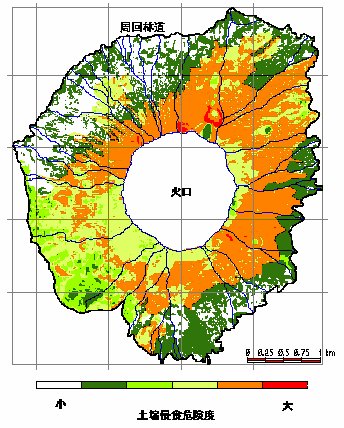

森林被害が甚だしい雄山中腹の周回林道より上部の山頂側について、森林被害の程度を次の4段階に区分した(図1)。植生埋没地域は降下火山灰の下に植生が完全に埋没した地域、激被害地域は樹幹だけが火山灰層の上に立っている地域、中被害地域は樹木が枯死し落葉落枝が火山灰層中や地表面に堆積した地域、微被害地域は火山灰で枝葉の損傷等は受けたものの樹木は生存している地域である。各被害地域では地表状態が異なるため土壌侵食の危険性は異なる。このため、各被害地域の土壌侵食の特徴を地表面に水を流す実験で調べて、その結果と侵食量に影響する地形因子を考慮して土壌侵食危険度マップを作成した(図2)。図2では侵食の危険度を6段階に区分している。北西と南東地域に多い微被害地域は、実験で落葉落枝や下層植生の存在によって侵食量が極めて少ないこと分かり、危険度は最も小さくなった。植生埋没地域では火山灰層の固結度が高いために実験で測定された侵食量は少なく、激・中被害地域では火山灰層中に落葉落枝が多ため固結度が低いので、侵食量は比較的多かった。したがって、赤とオレンジ色で示した東側を中心にした傾斜が急で、激・中被害地が多い地域では侵食危険度が高くなった。火口の南西と北東に接する植生埋没地域では勾配が緩やかなこともあり、侵食危険度は比較的小さくなった。

火山灰層に植物は育ちにくい

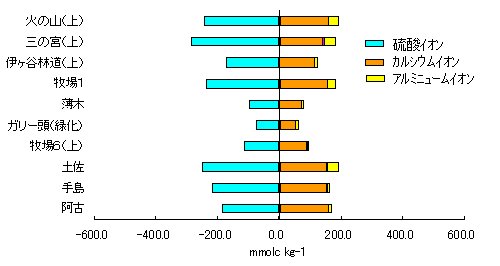

植物の根は硬い土の中には伸長できない。火山灰層の硬さを調べるため土壌硬度を測定した(図3)。土壌硬度が20mm以上になると根の伸長に支障がでる。調査地点の多くで20mm以上の値を示しており、緑化は容易でない。また、火山灰層には窒素はほとんど含まれず、さらに、多くの地点でCaSO4(硫酸カルシウム:石膏)が飽和状態にあることから、火山灰層は植物の生育基盤として極めて劣悪であることが判明した(図4)。

試しに種を播いたら

荒廃地での生育が期待できる郷土種のハチジョウススキ、ハチジョウイタドリ等を使った播種試験を6月末に行った。火山灰層が完全に地表を覆った植生埋没地域では播種後に発芽した個体も、その後地表流によって約5箇月後には全て流失し、緑化が難しいことが分かった。火山灰層の上に落葉落枝がある中・微被害地域では写真1のように5箇月後にはハチジョウススキが高さ約10cmに生育した。

緑の回復に向けた処方箋

調査結果から以下のような緑の回復に向けた処方箋が考えられる。(1)硬い火山灰層を機械的に破砕して植物の根の生育に適した条件に改良する。(2)火山灰層を機械的に破砕して透水性を高めることによりCaSO4の溶脱を促進し、植物の成長を促進させる。(3)硬い火山灰層を機械的に破砕できない山頂地域は直ちに緑化は行わない。

また、一般的な緑化の方針として以下の点を重視する。(1)貴重な自然が残る三宅島では地元の郷土種を使用した緑化を行う。(2)火山灰層を破砕すると侵食が起きるので枯損した樹木などで基礎工事を行う。(3)荒廃地域は広大な面積なので小規模な緑化工を各所で実施し、導入植物の成長で周辺荒廃地にも植物生育範囲が広がることを期待する。なお、植生回復には時間がかかるため、その間の補完対策として堰堤や流路工等の災害防止工事も必要である。

本研究は東京都委託「三宅島森林復旧対策調査」によった。

図1 降灰による森林被害状況

図2 周回林道より上部の土壌侵食量危険度マップ

図3 山中式土壌硬度計で調べた土壌硬度

図4 2001年10月に採取した火山灰試料の溶存成分組成

写真1 中被害地における緑化試験の状況

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.