ここから本文です。

森林保険のQ&A

森林保険の基本のQ&A

Q1.森林保険について

Q2.森林保険の申込について

5.保険料はいくらですか。また、どのように保険料は決まりますか。

7.保険証書をなくしてしまった場合はどのようにすればよいですか。

Q3.保険金の支払いについて

9.契約森林が罹災したにも関わらず保険金が支払われないことはありますか。

森林保険の応用のQ&A

Q1.森林保険契約の要素

11.森林保険の目的の範囲は、森林保険法第3条において「人工的に生立させた樹木の集団」と定められていますが、具体的な範囲を教えてください。

Q2.保険契約

12.森林所有者でない者が保険契約をすることができますか。また、事故があった場合に保険金の受領を保険契約者(契約森林の森林所有者でない者)が受領できますか。

15.現在、契約している保険は標準金額以下の一部保険となっているので限度額いっぱいまで増額したいのですが、どのような方法がありますか。

Q3.損害てん補

18.所有する森林に数年前の雪害による損害が発生していることを知らず、最近になって発見しました。保険金は支払われるでしょうか。

19.災害後に現地に入れないため森林の被害の具体的な状態はまだわかりません。保険目的の森林の損害がはっきりと確認されていなくても損害発生通知書を見込みで提出してもよいでしょうか。

森林保険のQ&Aの答え

(1)森林保険とは、「森林保険法」(昭和12年法律第25号)等に基づき、森林所有者を被保険者として、森林についての火災、気象災(風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害)、噴火災による損害を総合的に補償する保険です。

(2)森林保険は、森林所有者自らが災害に備える唯一のセーフティネットとして、林業経営の安定、被災地の早期復旧による森林の多面的機能の発揮に大きな役割を果たしています。

- 森林保険の目的の範囲は、森林保険法第3条において「人工的に生立させた樹木の集団」と定められており、対象となる森林は人工林施業により造成した森林及び育成天然林施業により造成した森林です。造成した森林が針葉樹か広葉樹かは問いません。

ただし、以下の樹木は対象になりません。

○ツツジ、アジサイ等の低木

○天然に生立している母樹等や契約締結後に天然に生立した樹木

○契約締結後に補植や改植をした樹木

保険加入する森林が所在する都道府県の森林組合または森林組合連合会で申し込みできます。

なお、所在する森林が複数の県にまたがるなど、一つの森林組合で対応することが困難な場合などは、森林保険センターで申し込みに対応する場合があります。

保険者 :(国研)森林研究・整備機構理事長

被保険者:森林所有者

森林の所有者であるなしに関わらず、個人、法人誰でも申し込みでき、保険契約者になれます。ご家族など他の人のために契約をすることもできます。

ただし、被保険者は森林の所有者に限られます。

5.保険料はいくらですか。また、どのように保険料は決まりますか。

森林の所在する都道府県・樹種・林齢・面積及び契約者が希望する付保率を元にその森林の保険金額を決定し、それに保険料率をかけて保険料を決定します。

標準的な地域(保険料率3.96‰※)では、スギ・1年生(保険金額101万円)の場合、1haあたり最高(付保率100%)で3,999円となります。(1,010,000×1.00×3.96‰=3,999円)

※‰:千分率

樹種・林齢ごとに定められている標準保険金額内で申込者が任意に保険金額を設定するための掛け率を示すものです。

これにより、予算に合わせた保険料を設定することも可能です。例えば付保率が50%の場合、保険金額は標準保険金額の50%となり、スギ・1年生、面積1ha、保険期間1年、宮崎県(B区分)の場合では、保険金額は505,000円、保険料は1,999円となります。(1,010,000×0.5×1.00×3.96‰=1,999円)

7.保険証書をなくしてしまった場合はどのようにすればよいですか。

保険証書を亡失、あるいは、汚損してその記載が明らかでなくなった場合は証書の再発行を行います。

具体的な手続としては保険契約者は、森林保険証書再交付請求書に必要事項を記入・押印し、森林組合、森林組合連合会の窓口に提出します。汚損した場合のみ、保険証書を添えてください。

森林保険証書再交付請求書を森林組合連合会から受け取った森林保険センターでは、その内容を確認し森林保険証書再交付請求書を承諾したとき保険証書を再交付します。

火災、気象災(風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害)、噴火災の8つの災害が対象となっています。

なお、保険金支払い対象となる損害とは以下のとおりです。

・火災

火災による焼損の損害

・風害

台風等の暴風による根返り、幹折れなどの損害

・水害

豪雨、洪水による埋没、流失などの損害

・雪害

豪雪等による根返り、幹折れなどの損害

・干害

日照り、乾燥による枯死などの損害

・凍害

凍結、寒風、霜害による枯死などの損害

・潮害

台風等の潮風、高潮による枯死などの損害

・噴火災

火山噴火に伴う、埋没、焼損などの損害

9.契約森林が罹災したにも関わらず保険金が支払われないことはありますか。

次のような事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。

・倒木起こし等通常の林業的手段により復旧可能な損害

・補植等の必要もなく、成林に支障のない程度の軽微な損害

・立木の枯損の主たる原因が、適地適木の誤りもしくは苗木、植付、植林の不良等明らかに造林技術上の欠陥によるもの又は病虫獣害等によるものと認められる損害

・1月~7月植えの場合は植栽年の12月末、8月~12月植えの場合は、植栽翌年の10月末までの間に活着不良等により通常生じる枯損による損害

・損害が保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失により生じたとき

・保険契約者又は被保険者が、契約森林に損害が生じてからその通知をせずに3年(平成22年3月31日以前の契約については2年)経過したとき

・損害が戦争その他の変乱又は地震により生じたとき

・保険金のお支払額が1契約内訳当たり4,000円未満のとき

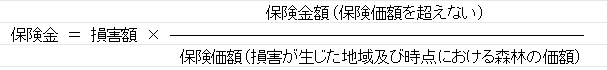

保険契約地の森林が、どの程度の損害(損害面積、損害率等)を被ったのかを現地で調査し、その結果をもって損害額を算出し、一般の損害保険と同じく比例てん補方式により計算します。

11.森林保険の目的の範囲は、森林保険法第3条において「人工的に生立させた樹木の集団」と定められていますが、具体的な範囲を教えてください。

まず、「人工的に生立させた」とは、樹木の植栽、挿木又は播種により造成された森林のみでなく、天然更新によるものであっても保育のために人手が加えられたものも含みます。

森林保険でいう保険の目的は、次の範囲です。

1人工林(植栽、挿木、播種)によって生立したもの

2天然によって生立したもののうち、

(1)樹種、林相及び材質改善のための保育を行ったもの

(2)天然更新補助作業を行ったもの

(3)ぼう芽整理、除伐等の保育を加えたぼう芽林

また、保険契約を締結した後に保険契約の区域内に生立した天然下種による樹木は、保険の目的とみなさないという解釈をとっています。

次に、「樹木の集団」とは、一定の広がりの中に、共存する関係を保ちながら生育しているものを指しており、個々の樹木がおのおの単独に生育しているもの、例えば、庭木や街路樹のような樹木は森林保険の目的の対象となりません。

なお、保健保安林等を目的とする立木については森林保険の目的として取り扱っています。

12.森林所有者でない者が保険契約をすることができますか。また、事故があった場合に保険金の受領を保険契約者(契約森林の森林所有者でない者)が受領できますか。

森林保険の保険契約は、契約森林の所有者でなくても契約することができます。一方、保険事故が発生した場合に保険金を受け取る被保険者は、保険の目的の所有者つまり契約森林の森林所有者に限られています。(森林保険法第4条)。

これは、保険制度の目的が事故森林の復旧を趣旨としていることから、それを実施できる決定権を有する森林所有者(以下「被保険者」という。)に保険の利益が与えられるようにするためです。ただし、被保険者が保険金の受領を第三者に委任することはできます。その場合は、保険金請求書の保険受領の委任欄、受任者欄に必要事項を記入し、押印する手続きが必要となります。

森林保険における保険林齢は、造林の年から暦年に従って計算することになっていますから、年を超えると1年加算されることになります。

しかし、ご質問のように、造林した年の翌年に保険契約を行う場合、保険契約者から造林時の樹齢(1年)で契約したいという申し出があれば、保険林齢は2年、保険金額は1年目下がりの標準金額(契約時林齢より1年低い林齢の標準金額)を適用することも可能です。

森林保険における継続契約とは、保険期間が終了した場合に原則として同一の内容によりお申し込みいただき、引続き保険契約の効力を存続させる契約のことをいいます。

保険契約を継続しようとするときは、保険期間満了の日の30日前までに森林組合等に森林保険契約申込書を提出いただくこととなります。満期まであと1年余りを残した時点でも申し込みいただくことは可能ですので、お気軽にお申し込み下さい。

ただし、ご契約いただいてから保険の責任が開始するまでの間に、森林被害の発生などにより、保険の目的である森林が契約した本数や面積から変わってしまうことも想定されます。その場合は、申込書を提出された森林組合等へ契約内容の変更手続きについてお問い合わせください。

15.現在、契約している保険は標準金額以下の一部保険となっているので限度額いっぱいまで増額したいのですが、どのような方法がありますか。

現に有効に成立している保険契約(以下「原契約」といいます。)で約定している保険金額を、保険引受限度額の範囲で増額する契約を増額契約と呼んでいますが、この増額契約の方法としては、次の三つの方法があります。

(1)原契約はそのままにして直ちに増額部分の新たな契約を行う方法

(2)原契約を一旦解除して増額した金額で新たに契約を行う方法

(3)原契約はそのままにして原契約の満了日の翌日の日付を責任開始日とする増額契約を行う方法

(1)の方法は、増額部分の新規契約を直ちに行うことができますが、原契約と新規契約(増額部分)とで契約満了日が異なる2つの保険契約をもつことになります。

(2)の方法は、原契約の契約解除にあたり、1年以上の残りの保険期間がある時は、その分の保険料の払い戻しがあります。なお、原契約の残りの保険期間が1年未満の場合や、月単位、日単位では保険料の払い戻しはされません。

(3)の方法は、直ちに増額せず契約満了日まで保険引受限度額以下の一部保険のままですが、原契約の満了日の翌日を責任開始日とする増額した契約を新たに行うこととなるため、結果的に1つの保険契約となります。

以上のように、増額契約する場合は、これらの中から保険契約者に選択していただくことになります。

森林保険では、被保険者(保険金を受け取る権利を持つ者)となり得るのは、森林保険の対象となる森林の所有者であるとしています(森林保険法第4条)。このことから、森林を所有しない者が被保険者になることはできません。

一方で分収林契約とは、一般的には森林(立木)から得られた収益を森林所有者と造林者で分配するという契約です。今回の質問者のように造林者は森林を所有してはいませんが、分収契約により持分割合の分だけ森林を所有していることと同様の状態にあると言えます。

今回の内容ですと、質問者は被保険者としての資格を満たしていますが、森林保険法第4条から、質問者の持分を超える部分については、超過保険にあたり無効となります。このため持分割合にあわせて付保率で調整し、標準保険金額から減額した保険金額でのお申し込みとなります。どうしても、標準保険金額に対して100%の保険金額で契約を行いたい場合には、森林所有者・造林者双方がその持分毎に被保険者として申し込む内容であれば可能となります。なお、分収林契約の中で持分割合や森林保険の加入について特別な規定がある場合には森林保険センターにご相談ください。

損害てん補の対象となる損害は火災、気象災、噴火災により生じた(1)立木が枯死、又は再生不能となる損害、(2)立木の経済的価値が著しく滅殺された損害のいずれかに該当するものに限られ、質問の場合は(2)に該当することになります。

また、損害木は、65年生のスギということでありますから、壮齢林として立木評価基準の市場価逆算式が適用され、損害てん補額を算出することになります。

例えば、65年生のスギが風害により折損や倒木の被害を受けたときに、被害木から製材品等が取れるなど材の一部に市場価値がある場合や倒木でも根返り等で材の品質に問題がない場合があります。これらを処分した場合の価額を見積もって、その額を差し引いたものを損害額としているため、損害を受けた立木すべてがてん補対象とならない場合があります。

18.所有する森林に数年前の雪害による損害が発生していることを知らず、最近になって発見しました。保険金は支払われるでしょうか。

森林保険では、保険契約者、被保険者等がその損害の事実を知っているか否かにかかわらず保険金の請求行為がないまま3年※を経過した場合は保険者の保険金の支払い義務が時効により消滅します。

ただし、森林保険では山間地の森林において被害の発見や調査が遅れることなどがあるため、保険契約者、被保険者が損害発生通知書を森林組合系統に提出した場合は、その受理日をもって時効の中断とみなすこととしています。

したがって、損害発生の日から3年以内に損害発生通知書が提出され、森林組合系統で受理されていれば時効が中断されます。損害発生通知書はこのように時効の中断に効力があるため、必ず書面で提出していただき、森林組合系統で受領日を記載してもらうようにしてください。

※保険契約日がH22年4月1日以降の契約に限ります。保険契約日がH22年3月31日以前の契約の時効は2年となります。

19.災害後に現地に入れないため森林の被害の具体的な状態はまだわかりません。保険目的の森林の損害がはっきりと確認されていなくても損害発生通知書を見込みで提出してもよいでしょうか。

森林保険では保険契約者、被保険者に対して保険の目的に損害が生じたことを知ったときには、遅滞なく森林保険センター宛てに損害発生の通知を提出していただくこととしています。ご質問のように、損害区域や被害の度合いなどが具体的に分らない場合でも、損害の発生が疑われる場合は損害発生通知書を受付窓口である森林組合系統に提出することをお勧めします。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.