ここから本文です。

研究情報 No.30 (Nov. 1993)

巻頭言

森林昆虫の行動に関する化学生態学的研究から

保護部長 田畑勝洋

昆虫等動物の行動には人間と良く似た仕草が見られます。ハエやベニカミキリが前脚や後脚を合わせて擦ったり、触角や身体を撫で回したりする仕草は俳人一茶が「やれうつな、ハエが手をする足をする」と詠いましたが、世の女性が鏡の前で化粧しているのにも似ています。人間が動物を見て喜ぶのはかれらの中に自分達の仕草を見いだすからだそうです。この様な話は植物にもあるようで、植物を撫てているとエチレンが出て生育が抑制されるという話や、美しい音楽を奏てると植物の生育が良くなるという話も聞きました。特にインドの音楽やバッハの曲は効果があるようです。こんなことを一生懸命研究している人も結構いるようです。

さて、最近マツノマダラカミキリやスギカミキリの行動に関する化学生態学的研究を京大グループと共同で進めてきましたが、かれらの配偶行動には興味深いものがあります。一般に昆虫の配偶行動に見られる雌雄の出会い、交尾には視覚刺激、嗅覚刺激、接触化学刺激、聴覚刺激の情報伝達手段が関与していて、昆虫はこれらの刺激のすべて、またはいくつかを利用しているようです。生物学的防除に使われる性フェロモンは匂いフェロモン(嗅覚刺激)と接触化学フェロモン(接触化学刺激)に分けられます。

マツノマダラカミキリやスギカミキリの配偶行動を例にとって見てみますと、マツノマダラカミキリでは最初に雄が誘引性フェロモンを前胸部から放出し、雌を自分の側まで誘引します。そして、接近してきた雌に触角で触れると雌の体表にある雌性フェロモンによって雄が興奮し、雌を追いかけて交尾します。一方、スギカミキリの場合では雌が分泌する雄誘引性フェロモンと接触性フェロモンによって配偶行動が行われます。つまり、マツノマダラカミキリやスギカミキリの配偶行動は雄または雌誘引性フェロモンと近距離の接触性フェロモンの二つの性フェロモンシステムによって成り立っていることが分かります。面白いことにマツノマダラカミキリの接触性フェロモンは雌雄いずれの体表にも存在して、交尾相手が雄なのか雌なのか分からず、時には雄同士の交尾行動が見られます。しかし、結局、雄は雌を選び、交尾します。スギカミキリも同様ですが、さきのマツノマダラカミキリとは異なり、雄の体表には雌の体表にはない生理活性物質が存在し、この物質が雄同士の交尾行動を抑制する働きをしていて、いかがわしい関係が起こらないような仕組みになっています。

ここで示しましたマツノマダラカミキリやスギカミキリの接触性フェロモンがどの様な化合物であるかは一部明らかにされていますが、それ以外誘引性フェロモンも含めほとんど分かってはおりません。

森林害虫による森林被害を食い止めるにはこのような化学生態学的研究分野をさらに進展させる必要性を痛感させられます。冒頭にも述べましたが、植物にも動物と同じように感情や感覚が存在するとすれば、これまで気づかなかったいろいろなことが見つかるのではないでしょうか。

研究紹介

開空度の違いと森林内の積雪深

防災研究室 後藤義明

樹木のない草原などに雪が降るときとは異なり、森林では樹冠により降雪が遮断されるため、林内の積雪深の分布は複雑になります。この場合、森林のうっ閉度が林内の積雪深分布に大きく影響しているだろうことは容易に想像できます。そこで、このうっ閉度を表す尺度として、林内の光環境を推定するのによく使われる開空度を用いて、森林内の積雪深分布との関係を調べました。

調査は栃木県塩原町の、ヒノキ林と無立木地がモザイク状に分布している北向きの緩斜面で行いました。ここに開空度の異なる45ヶ所の調査地点を設け、雪の降り始めから積雪が完全に融けて消えるまでの期間、ほぼ1週間おきに積雪深を測定しました。開空度は、各調査地点で魚眼レンズを装着したカメラにより全天写真(白黒)を撮影し、この写真の白の部分の面積率(%)を出すことによって求めました。

図のaは45ヶ所の調査地点のほとんどで最大積雪深を記録した2月6日の、各地点での開空度と積雪深の関係を示したものです。積雪深の分布は開空度が50%付近を頂点とする山形になっています。開空度が小さければ樹冠に捕捉される雪の量が多くなり、それだけ林内の積雪深は小さくなります。しかし開空度が大きくなっても積雪深はそれに比例して大きくなるわけではありません。これは、新雪のように比重の小さい雪は風により移動しやすく、開空度の大きい、すなわち障害物の少ない場所の積雪は風の影響を受けやすいためと考えられます。逆に森林があると樹冠により風が減速されるため、林内の積雪は風の影響をあまり受けません。雪の降り始めのころから最大積雪深に達するころまでは、ほぼ開空度50%を頂点とした山形を保ったまま積雪深は増加していきます。最大積雪深のころを過ぎた融雪崩になると、各地点の積雪深が減少していくとともに、山形の頂点になる開空度は徐々に小さい方にずれていきます。これは開空度の大きい地点では日射量が多く、それだけ融雪しやすいためと考えられます。すなわち開空度が大きければ大きいほど融雪は早く進むことになります。逆に開空度が小さい地点は融雪の速度は遅いのですが、もともとの積雪深も小さいため、やはり早い時期に消雪することになります。図のbは融雪崩後期の3月26日の開空度と積雪深の関係を示したものです。今回の調査結果では、最後まで積雪が残ったのは開空度が20%付近の地点でした。このように裸地よりもある程度樹冠のうっ閉した森林の方が、積雪量が多くかつ長く保持するという特性を持っています。

ここでは1冬季間の調査結果を示しましたが、森林内の積雪深は風速の大小や気温あるいは地形などの影響を強く受けるため、森林内の積雪深分布をより正確に把握するにはさらに詳細な調査が必要でしょう。

図 開空度と積雪深の関係

竹材生産の担い手と生産の方法

経営研究室 田村和也

竹材は、日用品や各種資材として、居住空間を演出する建築材料として、また茶道・華道など伝統文化を支える存在として生活の中で広く利用されてきました。生産額は非食用特用林産物全体の3、4割を占め、西日本を中心として重要な地域資源の一つです。

ただ生産量はこの20年間で35%減少しており、現在竹産業界では,生産者の高齢化・後継者不足,機械力導入が困難,栽培意欲の低下,需要の減少,需要の小径竹への偏り,流通構造が複雑,製品輸入の増加,等の多くの問題を抱えています(日特振「特用林産物の流通に関する報告」P.316,H3)。これらの問題点を解決して竹林資源の有効活用を図ることが地域経済の振興にもつながるわけですが、とりわけ将来の生産の担い手確保は、林業労働力問題と同様、さし迫った課題と思われます。特に竹林の場合、伐採がそのまま更新作業となり良材を維持出来る特長がありますが、逆に伐採を行わず放置すると、次第に荒れた竹薮となって優良な資源が失われることになります。つまり、資源維持と人手の両面で生産者が竹材供給の鍵を握っていると考えられます。

そこで竹材生産の担い手と生産方法の実態を知るため、京都府内でマダケを産する亀岡市,木津町,舞鶴市,それに全国一のマダケ産地大分県(東国東郡)で、伐竹業者や産地卸売業者の方々から聞き取り調査を行いました。限られた調査数ですが、竹材生産の現状を大まかに紹介したいと思います。

まず、伐採するのは竹林所有者自らではなくて、50~100人以上の所有者と長期的に関係を結んだ伐竹業者が伐採を行っています。所有者1人の竹林面積は1反(約10アール)程度が多いので、1業者当り5~10ha程度の面積になります。伐竹業者は農家兼業が多く、1人か夫婦で従事しており、雇用を行う業者は少数です。また高齢化が進んでおり、後継者はあまりおりません。なお亀岡や木津では伐竹業者が加工業者等に直接販売するのに対し、舞鶴や大分では伐竹業者から竹材を買い受けた産地卸売業者が需要地へ販売しています。

伐採は発生後数年経った竹の択伐により、夏から春にかけて行われます。1箇所の竹林から2~3年に1回、40~50束/反が生産されます。1日の伐採量は15~20束、道具はチェーンソーや鋸、錠と鎌が使われ、竹林からは肩に担いだり、荷車や林内作業車を用いて道路まで搬出されます。肩に担ぐ場合、竹の重さは30kg以上にもなるのでなかなかの重労働です。

以上が今回の調査での平均像ですが、伐採方法に若干の差異も見られます(表-1)。例えば亀岡の方法は比較的念入りで、1業者の年間伐採量は約2千束ですが、大分ではやや伐採間隔が開いており、伐採量は約3千束と多めです(注)。これらの違いは、用途や販売先,価格等の条件で説明できそうです。こうした差異を手がかりにして、各産地の構造とその中の担い手の位置付けを明らかにしていけるものと考えています。

(注)詳しくは、拙稿「竹材生産業者の現状分析」,H4年度森林総研関西支所年報(47ぺ一ジ)

| 亀岡 | 木津 | 舞鶴 | 大分 | |

| 伐採年生 | 4~ | 3~ | 3~ | 3~ |

| 伐採間隔 | 2年毎 | 3年毎 | 3年毎 | 5,6年毎 |

| 竹材の主な用途 | 花器, 茶道具, | 垣根 | 小舞竹, | 内装材, 小舞竹, |

| 垣根, 簾 | 海苔竹 | 海苔竹 |

連載

樹木の解剖学(2)

コナラ

樹病研究室 黒田慶子

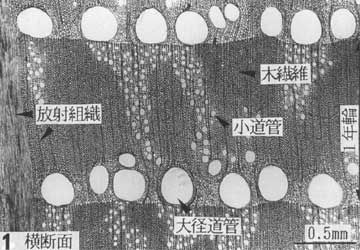

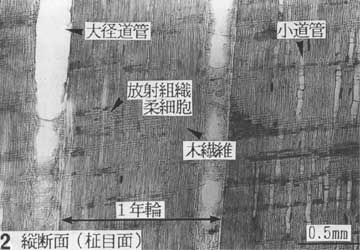

広葉樹の材は道管(どうかん)、木繊維(もくせんい)、仮道管、軸方向柔細胞、放射組織柔細胞など種々の要素からなります(写真1, 2)。道管は短い筒が多数連なったもので、根から吸われた水はこの中を上昇します。道管の間を埋めている木繊維はセルロースでできた硬くて厚い壁を持ち、高さ10m以上になる幹を支えるのに役だっています。柔細胞は針葉樹と同様、養分の貯蔵などを行います。

材の構成要素の並び方は樹種によって異なり、横断面で特徴的な模様を示すので、それによって樹種識別ができます。コナラやミズナラは直径が0.3mmもある大経の道管が春に形成され(写真1)、同心円状に並ぶことから環孔材と呼ばれます。その他に径の小さな道管も多数存在し、火炎のような模様に並びます(写真1)。クヌギ・クリなど親戚関係の樹種はコナラと類似の配列を示しますが、ケヤキやニレも環孔材で一見似ているので要注意です。コナラのもう一つの特徴は、幅も高さも非常に大きな放射組織を持つことです(写真1)。家具の表面には、この放射組織の断面が褐色の線として、あるいはトラの模様(虎斑=とらふ)のように認められます。

ナラ類の病気は北米の「ナラの萎凋病」が有名です。病原菌に感染した樹は、道管内の水の上昇が妨げられて枯れます。日本の樹種はこの病気に抵抗性があるとされてきました。ところが近年日本海側で、夏季にコナラ・ミズナラの集団枯損が認められるようになり、原因について研究を進めています。

おしらせ

「樹木も3D時代へ」

-研究成果発表会で風致林研野田氏が報告-

10月6日に東京赤坂の三会堂ビル9階「石垣記念ホール」において、平成5年度森林総合研究所研究成果発表会が開催されました。当日は約150名の参加者があり、5題の報告に熱心な質疑応答がおこなわれました。この内、関西支所からは風致林管理研究室の野田巖氏が「樹木の3Dモデル化と成長のシミュレーション」と題して発表しました。同氏の開発した方法によって、これまで複雑なために関数を使った数理モデルでは表現できなかった広葉樹の樹冠形状が、野外の実測データを用いて3次元座標点の集合として再現することが可能となりました。また、太陽光を取り入れた樹木の3次元シミュレーションがコンピュータグラフィックスを用いて表現可能となり、樹木成長や植生管理の研究への応用が期待されています。

伊吹山と北山で植物実習

平成5年度関西支所非常勤研究員として村田源先生に御参加いただき、9月28日、29日にそれぞれ伊吹山と北山において植物実習がおこなわれました。都市近郊林の植物生態と植物地理について現地で講義をいただき、非常に有意義な2日間でした。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.