| 2. |

3条4項の対象となる1990年以降の森林管理された森林の抽出に関する技術 |

| |

下刈りや枝打ち,間伐といった森林管理活動は林相の変化が乏しいため,航空写真や衛星データでは判読しづらいことから,森林簿や行政情報と現地調査を組合わせて推定することを検討している。

|

| 3. |

樹木の幹材積からバイオマス量,炭素量へ変換するパラメータの取得 |

| |

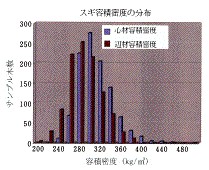

森林の幹材積から炭素吸収量を推定している現行のパラメータは,過去に発表された一部の文献数値を引用し,針葉樹,広葉樹という大まかな区分で適用しているが,実際には樹種,林齢により異なっている。また,採集したサンプル間ではかなりのバラツキも持っている。UNFCCCに報告する際には,統計でいう95%信頼限界の下限値を用いる可能性があるため,データの信頼性を高める必要性がある。そこで,第一約束期間における吸収量の評価では,幹材積からバイオマス容積量への換算パラメータである拡大係数(図2)や,バイオマス容積量から乾燥重量への換算パラメータ容積密度(図3)についても,樹種,林齢別の詳細なパラメータを用意するとともに,3条4項対象林分の中心となる人工林について,固定プロットを設定し透明かつ検証可能な形でデータ収集を行っている。

|

| |

図2. 幹材積から枝,葉,根を加えたバイオマス量に換算する係数の樹種別,林齢別の違い

(資料:福田,家原,松本(森林総研)) |

図3. バイオマス量から炭素量に換算するスギ容積密度のバラツキ

平川泰彦(森林総研),藤澤義武,中田了五(林木育種センタ−),山下香菜(森林総研)作成

|

| 4. |

リモートセンシングによるバイオマス量評価技術 |

| |

我が国は吸収量の評価に森林簿を中心とした行政データを用いる予定である。それらのデータの正確さを検証するためのクロスチェック手法として,レーザープロファイラーによるバイオマス量計測手法の開発を進めている。

|

| 5. |

森林土壌中の炭素変動量の評価手法 |

| 6. |

森林土壌から排出されるCO2以外の温暖化ガスの評価手法 |

| 7. |

モデルによる森林生態系の炭素収支の評価 |

| 8. |

フルカーボンアカウンティングに備えた炭素フラックスの計測 |

| 9. |

木材の炭素貯蔵効果の評価手法 |

| |

3条4項に木材が貯蔵する炭素も含めようという主張がニュージーランドなどからあり,第二約束期間に向けて検討が始まっている。木材を京都議定書の吸収源として加えた場合に我が国の得られる炭素吸収量を推定するためのモデル開発を行うとともに,算定方法によって吸収量の値が大きく異なるので,方法の違いによる我が国への影響についても調べている。

|

| 10. |

森林資源に関する行政情報の精度向上技術と統計的誤差の把握 |

| |

UNFCCCに報告された数値はレビューチームによって評価されることが京都議定書8条で決められており,報告数値の透明性と検証性が要求されている。このため,森林簿の面積,蓄積といった森林のバイオマス量を算出するのに不可欠な因子について,補足調査を伴う精度推定方法を検討している。

|

| 11. |

政策シナリオに応じた第一約束期間における3条3項,4項森林の炭素吸収量の予測 |

| |

3条3項での炭素収支算定の基礎となる,1990年以降の転入,転出面積の変動や,3条4項で対象となる90年以降に森林管理としての人為活動が加えられた森林面積の変動は,森林・林業政策によって大きく変化する。そこで,地球温暖化対策推進大綱で計画されている3.9%の炭素吸収を確保するために,どのような森林・林業政策が必要かを事前に把握するため,我が国の森林による炭素の収支バランスを様々な政策シナリオに基づいて予測できるシステムの開発を進めている。

|

| 12. |

クリーン開発メカニズム(CDM)による新規植林,再植林が吸収する炭素量の評価 |

| |

京都議定書12条の吸収源CDMについては,90年排出量の1%まで炭素吸収量として認められることがCOP7で決まっている。しかし,CDMにはベースライン,リーケージ,炭素吸収量の算出方法,森林の炭素貯蔵の持続期間といった,今後の交渉での合意が必要な問題がいくつか残っている。これらの問題の解決策を提案するため,東南アジアを中心にベースライン算出や,リーケージ評価に必要なデータの収集にあたっている。 |